2025年3月12日(水)21:30発表(日本時間)

米国 消費者物価指数(CPI)

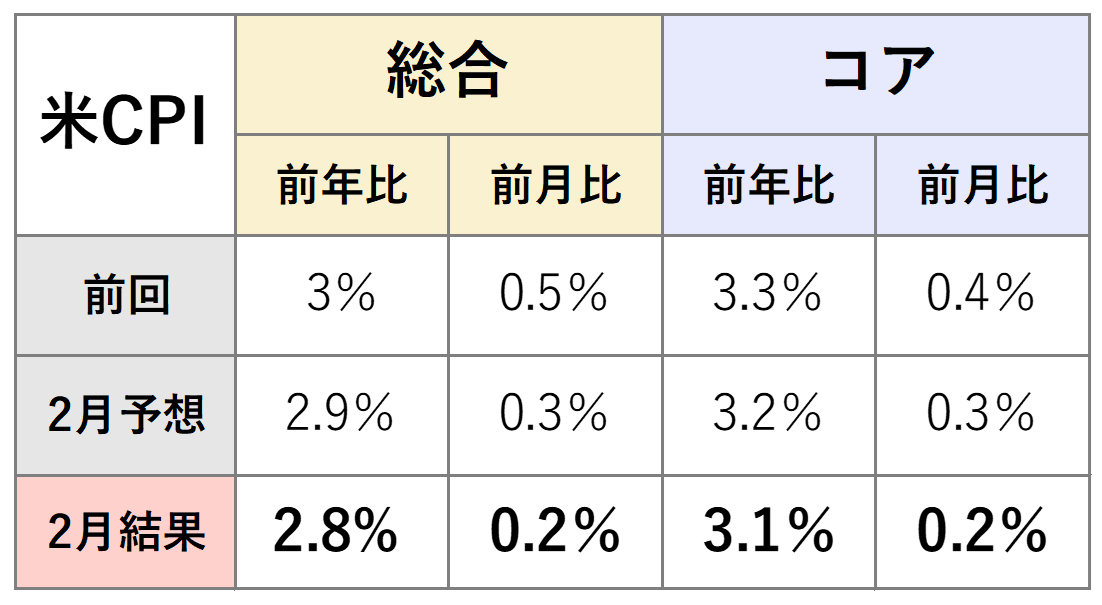

【1】結果:総合、コア指数いずれも市場予想を下回って前月から伸びが鈍化

2月の総合CPIは前年同月比+2.8%と市場予想を下回って前月の+3.0%から伸びが鈍化しました。前月比でも+0.2%となり、市場予想以上に前月から伸びが減速しています。

また、食品とエネルギーを除いたコアCPIは前年同月比+3.1%となり、こちらも市場予想を下回って前月から伸びが鈍化しました。前月比でも+0.2%と前月から伸びが減速しています。

【2】内容・注目点:家賃が順調に鈍化。スーパーコアの鈍化は航空運賃の下落が要因

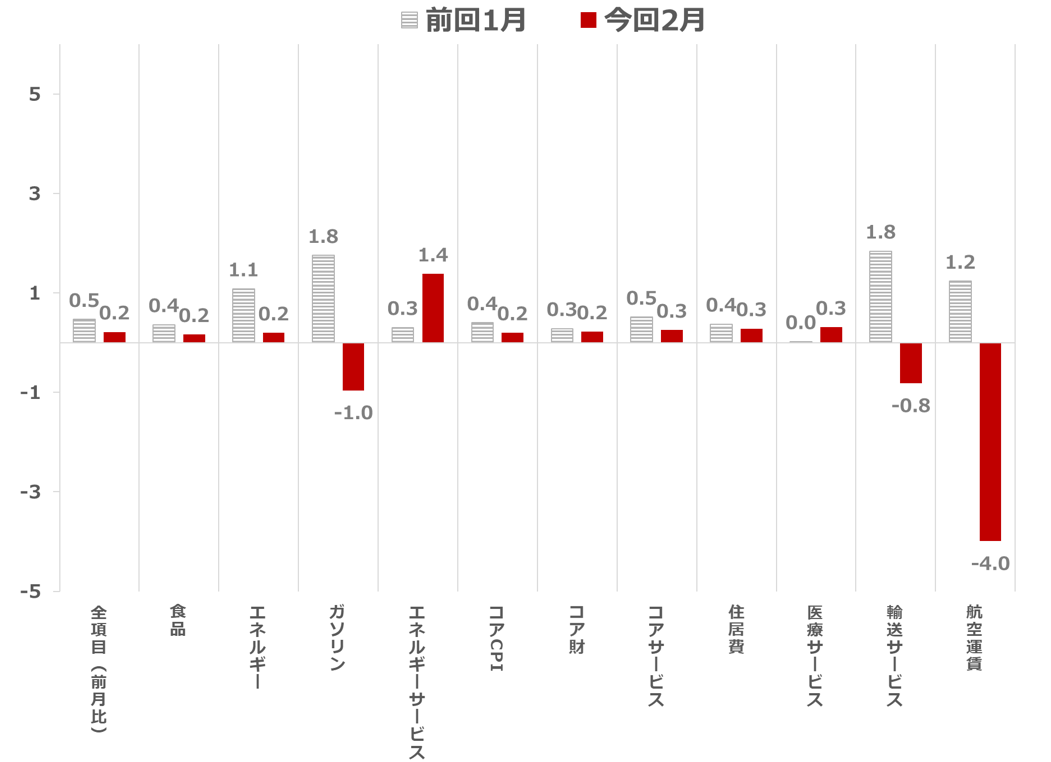

図表2に示されている通り、前月比ベースで内訳を見ると、食品は前月比+0.2%と前月から伸びが鈍化しました。前回は鳥インフルエンザの影響で卵の価格が前月比+15.2%と急騰したため、家庭食品価格の上昇が食品インフレの加速懸念を招きましたが、今回は家庭食品が前月比でほぼ横ばいとなりました。

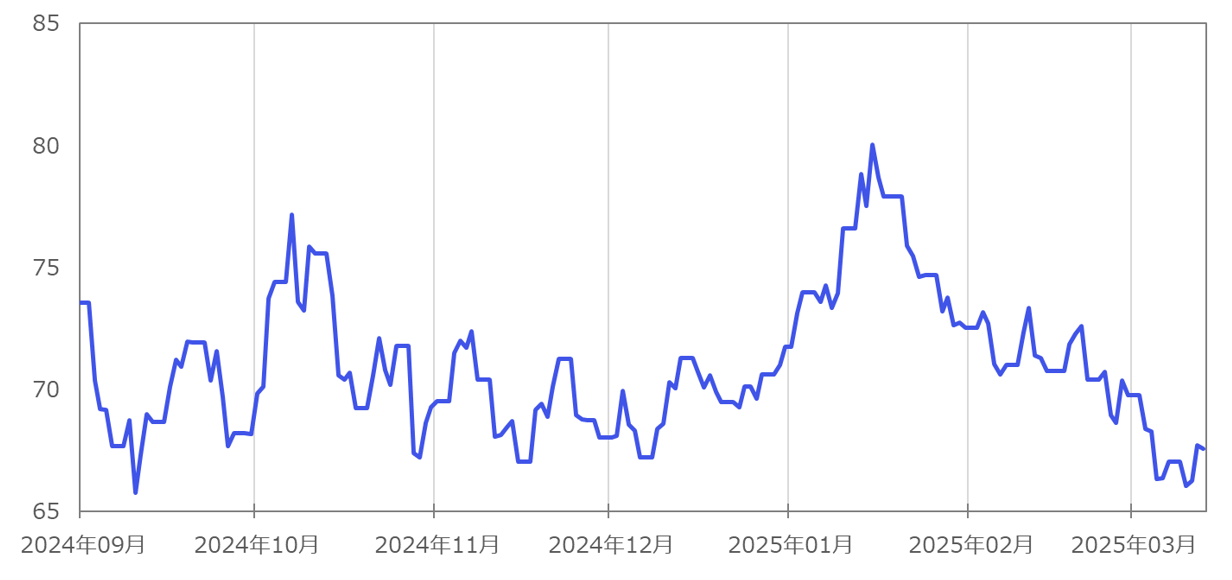

エネルギー価格は2月に+0.2%となり、前月(+1.1%)から伸びが鈍化しました。主因はガソリン価格(-1.0%)の低下で、この動きは2月以降のWTI原油先物価格が落ち着いた推移を見せている点と一致しています(図表3参照)。

原油先物価格は3月に入ってからも比較的安定しているため、次回のCPIでもエネルギー価格が大きな懸念要素となる見込みは低そうです。

また、食品とエネルギーを除いたコアCPIは前月比+0.2%となり、前月の+0.4%から伸びが鈍化しました。

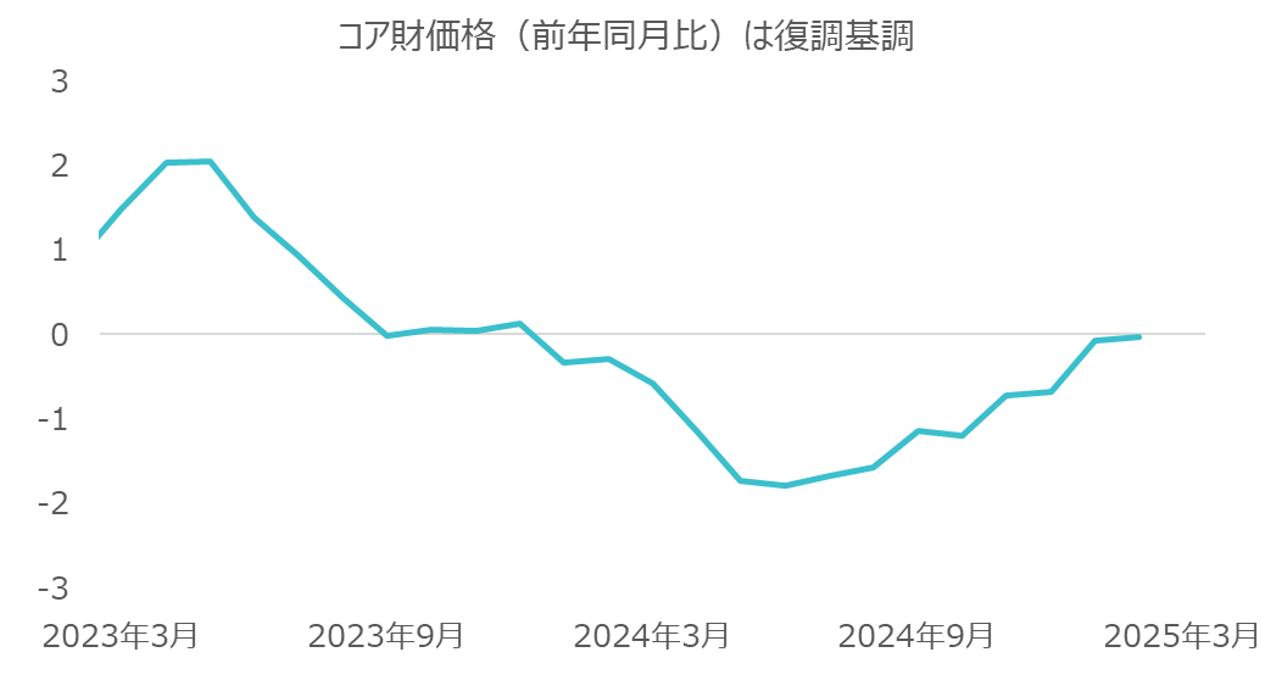

コアCPIの各項目では、コア財が前月比+0.2%となり、前月(+0.3%)から伸びがやや鈍化しました。主な要因は中古車価格の伸びが落ち着き(+2.2%→+0.9%)と、新車価格が下落した(-0.1%)ことです。ただし、その他の財項目は、伸びが加速している項目もみられ、コア財全体としては復調基調にあると言えます(図表4参照)。

また、財価格は、関税政策の影響も受けやすく、今後のCPI全体の押し上げ要因となるかもしれません。

次にコアCPIの大きな割合を占め、粘着性が強いインフレ要因として注目されてきた住居費は、1月は+0.3%で前月の+0.4%から伸びが鈍化しました。前年同月比でみても2月は+4.2%と、前月の+4.4%から低下しています。

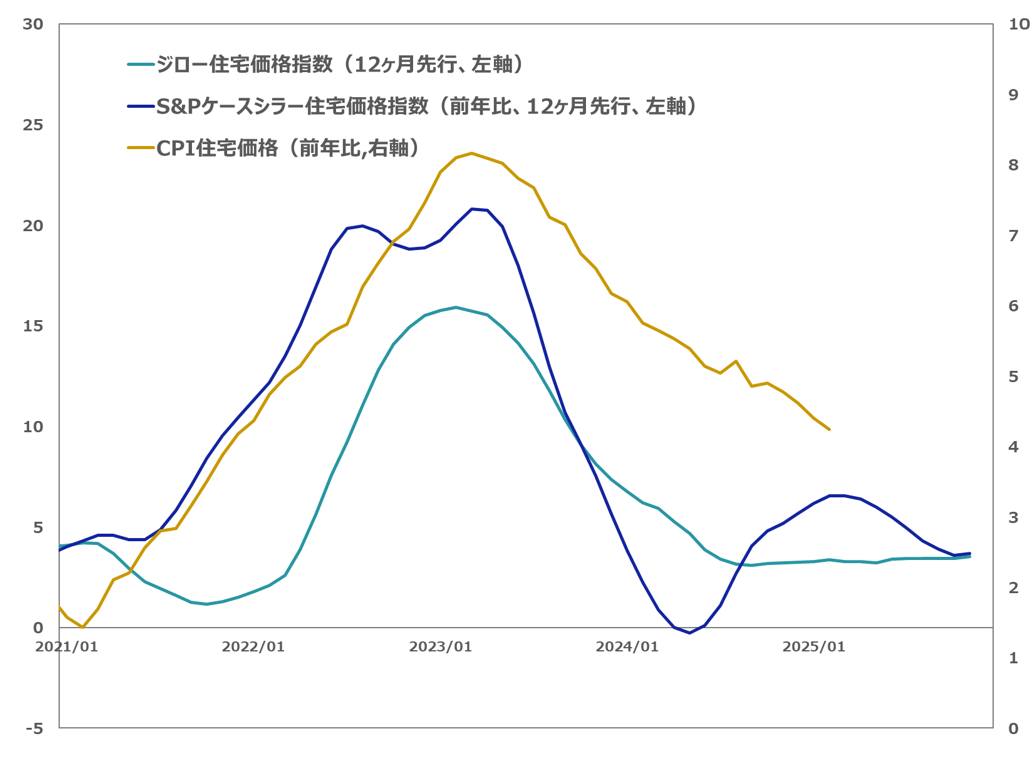

家賃は契約期間があるため価格上昇が継続しやすい特性があり、図表5のCPIの住宅価格(前年比)の推移を見ると、緩やかな価格低下の傾向が確認できます。また、CPIの住宅価格に1年程度先行するとされるジロー価格指数やS&Pケース・シラー住宅価格指数の動向を踏まえると、今後も住居費は緩やかな低下、もしくは横ばいで推移することが想定されます。

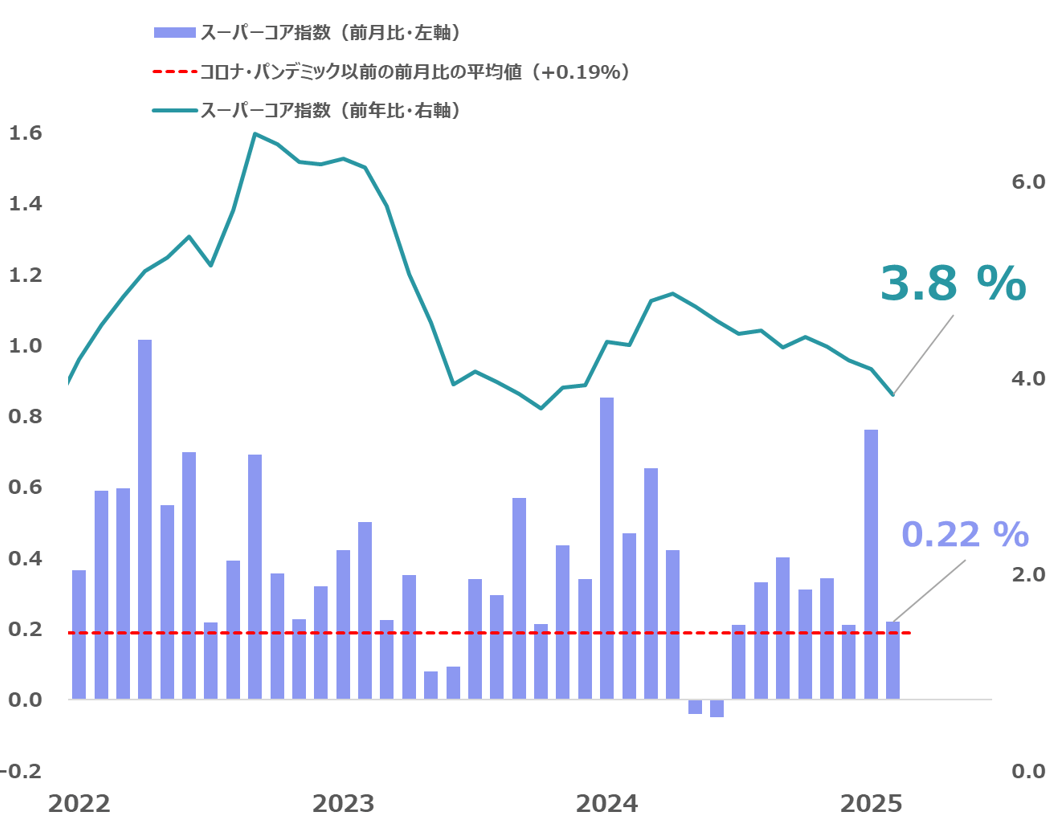

一方、住居費は遅行性が強く、FRB(米連邦準備制度理事会)が金融政策を考える上でも取り扱いがやや難しい品目のため、FRBのパウエル議長はコアサービスから家賃を除いた「スーパーコア」に注目しています。そして、2月のスーパーコアは前月比+0.22%と前月の+0.76%から伸びが大きく鈍化しました(図表6)。こうした動きは、先日の米雇用統計で平均時給(前年比)が4.0%と市場予想を下回った動きと整合的です。

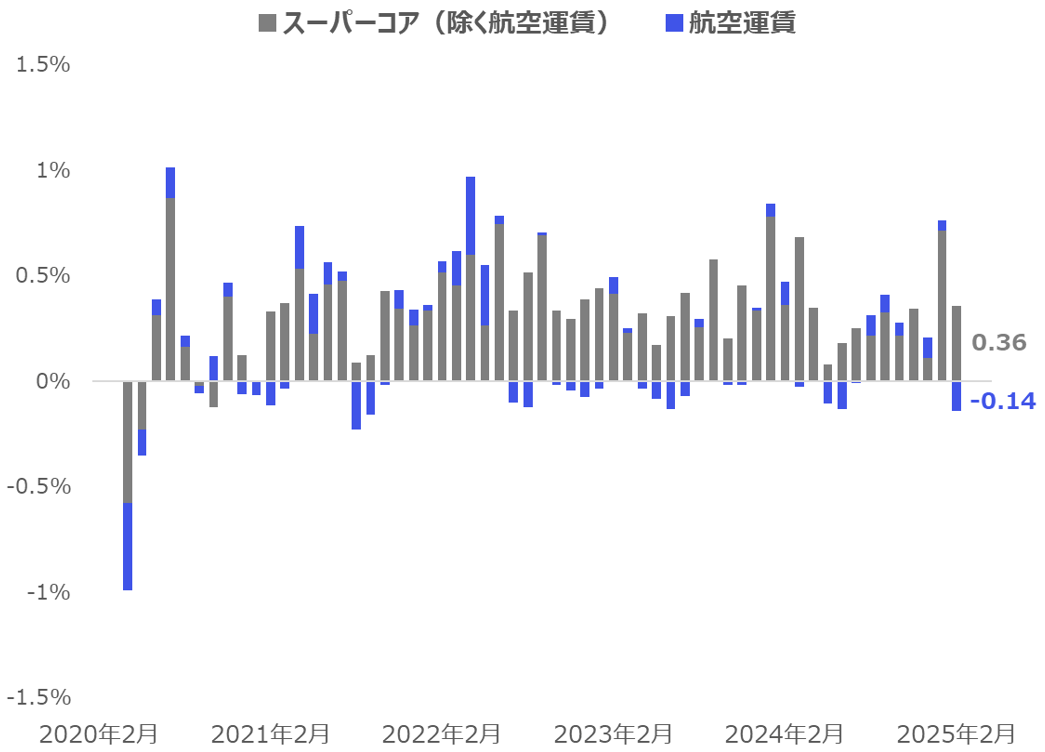

ただし、スーパーコアをさらに分解すると、今回のスーパーコアの鈍化は、主に航空運賃が前月比-4.0%と急落した影響が大きいことが分かります(図表7)。航空運賃を除いたスーパーコアの前月比(図表7の灰色バー)は2月に+0.36%となり、年次価格改定など季節性要因で強かった前月を除くと、2024年3月以来の高水準となっています。

サービス分野のインフレ懸念は依然として払拭しきれない状況といえるでしょう。

【3】所感:インフレ鈍化のなか、米金利が上昇した理由は? PPIで答え合わせ

2月のCPI(消費者物価指数)は総合・コアともに市場予想を下回り、ここ数ヶ月停滞気味だったインフレ抑制に一定の進展が見られました。

ところが、市場の反応としてはインフレ鈍化にもかかわらず、米国長期金利が前日終値から上昇となりました(通常、インフレ鈍化はFRBの利下げ観測を強め、金利低下要因になるとされます)。

要因の一つとして、トランプ政権の関税政策による先行き不透明感が残る中、復調基調にある財価格が今後一段と上昇するのではないかと警戒する見方が挙げられます。

また、今回のインフレ鈍化は主に家賃と航空運賃の下落による影響が大きいものの、FRBがインフレ指標として重視するPCE(個人消費支出)価格指数では家賃のウェイトは低く、また航空運賃はPPI(生産者物価指数)が算出元になっているため、市場がCPIの結果をやや軽視した側面もあると考えられます。

そのため答え合わせとして、3月13日(木)に公表されるPPIにおける航空運賃や、その他PCE構成要素の動向に、いっそう注目が集まります。

フィナンシャル・インテリジェンス部 岡 功祐