3年連続150円超の円安=理由は全て異なる

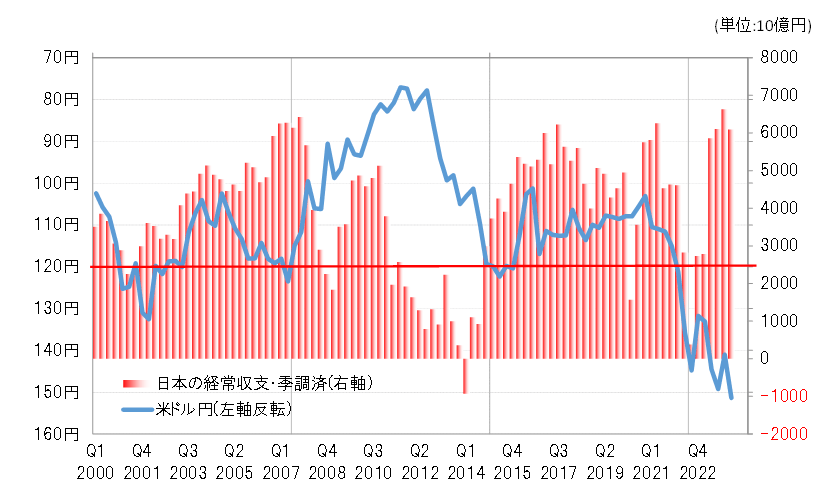

2022年に米ドル/円は、1990年以来約32年ぶりで150円まで上昇、「歴史的円安」と呼ばれた。この「歴史的円安」の背景として、一部には経常収支の悪化を注目する見方もあった。確かに、2022年度の日本の経常収支は黒字が9兆円と、前年度から半減した(図表1参照)。

経常黒字急減の主因は過去最大を記録した貿易赤字。円安でも貿易収支が改善しない、または新たな「デジタル赤字」などの出現による経常収支の構造的悪化が「歴史的円安」の大きな要因との見方もあった。

2023年は日米金利差が要因

ただ、その経常収支は2023年度に大きく改善した。2023年度の経常黒字は25兆円で、過去最大となった。ところが、この2023年も前年に続き150円を超える円安となった。記録的な経常黒字の拡大でも「歴史的円安」が再現した理由は何だろうか?

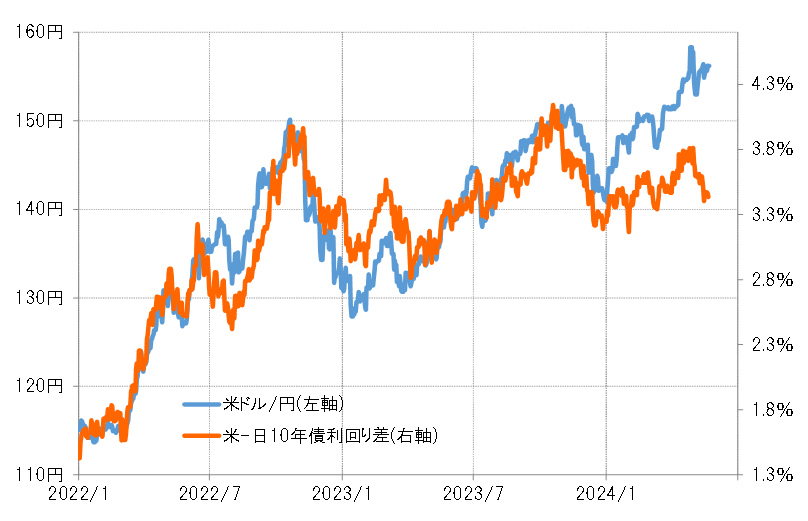

2022年から始まった約40年ぶりの歴史的インフレ対策としての米国の大幅利上げ。それを受けた米金利の大幅上昇にもかかわらず、2023年7~9月期の米実質GDP伸び率が前期比でほぼ5%と異例の高い数値になるなど、予想以上に強い米景気が続いた。これを受けて、米長期金利、10年債利回りは一時2007年以来の5%まで上昇した。

このような米金利の上昇を受けた日米金利差米ドル優位・円劣位の拡大が、日本の経常黒字が急拡大した中でも2年連続で150円を超える「歴史的円安」が再現した主因だったのだろう。そもそも、2022年も日本の経常黒字急減は150円超の「歴史的円安」が起こった一因に過ぎず、より大きく影響したのは、歴史的インフレ対策で米国が大幅利上げに動いたことによる日米金利差米ドル優位・円劣位の急拡大だったのではないか(図表2参照)。

2024年の要因は投機的円売り

2024年の日米金利差米ドル優位・円劣位は、これまでのところ2023年までのピークを下回っている。それにもかかわらず、米ドル/円は過去2年のピークとなった151円を大きく上回り、一時160円まで上昇した。金利差で説明できる範囲を大きく超えた米ドル高・円安が起こった理由とは何か。

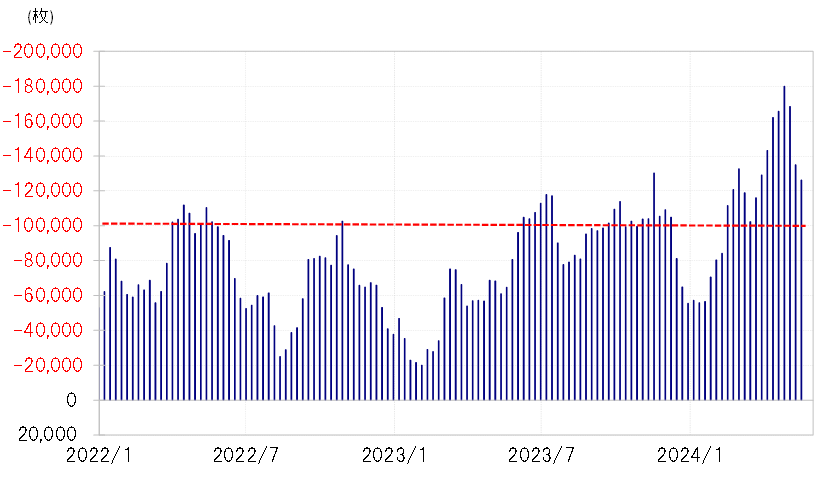

2023年までとの顕著な変化の1つに投機的円売りの急増があった。ヘッジファンドの取引を反映するCFTC(米商品先物取引委員会)統計の投機筋の円売り越し(米ドル買い越し)は4月下旬には約18万枚と、2007年に記録した過去最高とほぼ肩を並べる水準にまで拡大した(図表3参照)。すでに見てきたように日米金利差米ドル優位・円劣位は、むしろ2023年までのピークを下回っているにもかかわらず、2024年に入り、投機円売りはなぜ急増したのか。

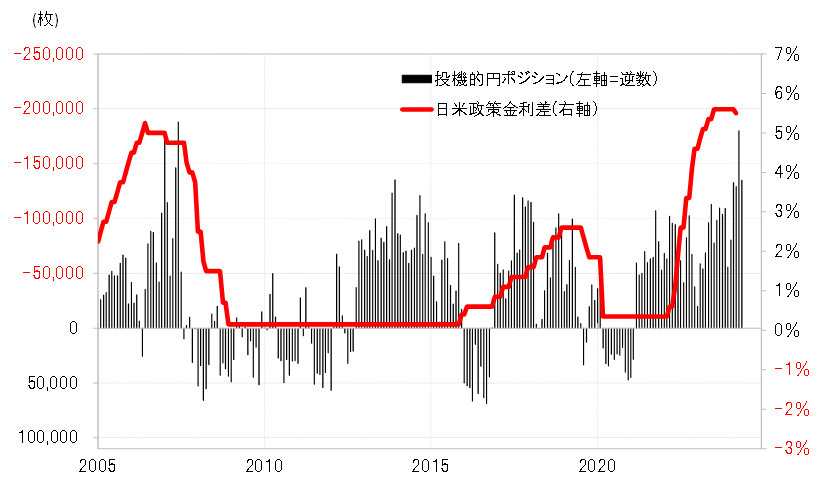

CFTC統計の投機筋の円売り越しが過去最大規模に拡大した今回と2007年に共通するのは、大幅な金利差円劣位の長期化だ(図表4参照)。大幅な金利差円劣位は、投機筋、短期売買筋にとっては、円売りに有利な一方で円買いには極めて不利だ。そうした状況が長期化する中で、円売りが急増したということではないか。

以上から、金利差円劣位のピークは2023年を下回っているものの、大幅な金利差円劣位が長期化する中で、投機円売りが2024年に入り一段と拡大し、150円超の「歴史的円安」拡大を主導したと考えられる。

いつまで更新?円売り規模

これまで見てきたことからすると、一時160円まで達した「歴史的円安」は、構造的な経常収支悪化が主因ではなかっただろう。そして、強すぎる米景気を受けた日米金利差米ドル優位・円劣位拡大も、2024年に入ってからの円一段安を説明できるものではなかったようだ。足下の円安の主導役が投機円売りの拡大であるなら、この歴史的円安の行方は、目先の投機円売りがいつまで続くか次第となるだろう。

投機円売りも、CFTC統計などを見る限り過去最高規模に達したようだ。つまり過去には、さらに投機円売りが拡大したことのない水準まで達したようだ。投機円売りが過去最高をどれだけ更新できるか、それが歴史的円安の行方を決める一番の目安ではないか。