加速するDX、事業の根本改革と価値創出がカギを握る

今回はDX関連株について解説したいと思います。

DXとは「デジタル・トランスフォーメーション」のことです。デジタルを活用して企業がビジネスモデルを変換する一連のプロセスを指します。100年に一度、あるいは一世代に一度のビジネスチャンスとして認識され、壮大な価値の開拓に向けて競争優位を確保するために、世界中の企業が取り組みを強化しています。

DXが爆発的に広がっている背景には、テクノロジーのコストが劇的に下がったことがあります。それによってこの数年の間に、私たちのコミュニケーションやビジネスの仕方が大幅に変わったことがその背景となっています。PC、スマホ、クラウド、AI、ビッグデータ、センサーなどテクノロジーの組み合わせが進化を加速させ、ビジネスと社会に革新をもたらしています。

世界で起きるニュースはほぼリアルタイムで入手する世の中になりました。人々の行動はスマートフォンの行動履歴や、店舗で使用する(獲得する)ポイントによって確実に把握されています。

世界が急速に変化している現在、どの企業にとってもDXによってイノベーションを拡大するチャンスが等しく訪れています。変革のプロセスは企業ごとに異なりますが、しかし、かつてのIT化のように「デジタル」という流行の妙薬を、既存の事業に少し移植したくらいではDXはうまく機能しません。ビジネスそのものを根本から見直す必要があるのです。

実際に、デジタル化が生み出す劇的な変化を事業に取り入れて、この変化をどのように乗り越えていくのか、明確な展望を持っている企業は想像以上に少ないと言われます。

真のDXとは、既存のビジネスモデルを支援するITシステムを導入するだけでは足りません。まずその企業の中核的な事業が、どうすればデジタル化によって利益を得られるかを入念に検討する必要があります(中核事業のデジタル化)。

その上で、顧客のために価値を創出するデジタルの手段をどうやって実現するか、という変化も求められます(デジタル事業)。DXにおいてはこの2つの変革が同時に求められるのです。

したがって、DXによる変化は企業のすべての領域に及び、その企業に根本的な影響をもたらします。DXはその速度と影響度という点ではこれまでにも例がなく、だからこそ経済と社会に甚大な変化を引き起こすと見られています。これこそがDXの難しいところです。

「DXのジレンマ」に試行錯誤しつつも、新たな変革が求められる時

企業は従来の製品やサービスを危機にさらすことなく、DXによる2つの変化を同時進行で推進する必要があります。これがよく知られている「DXのジレンマ」と言われるものです。中核事業を活性化させながら、同時にまったく新しいデジタル事業の立ち上げも進めなくてはなりません。

それが最終的には、従業員、顧客、株主、地域社会、すべてのステークホルダーに対して新しい価値をもたらすことになるのです。これをやらなければ競合相手に対して優位性を持つことは難しくなります。

現代社会は、ヒト・モノ・コト・カネに対してデジタル化が介在しており、ビジネス環境は目まぐるしく変化しています。これまでの勝ちパターンが通用しなくなっており、企業が持続的な成長を目指すには、新しい価値創造モデルへと自らを変革せざるを得ない時期に来ています。

その点においてDXは、既存の組織や業界の制約にとらわれず、まったく白紙の状態からビジネスの全体構造を再構築するチャンスでもあります。企業としては、自社の存在意義(パーパス)を見つめ直し、強みを前面に出して、何をやるべきか、素早く行動に移す必要があります。

日本では2010年代から、政府や財界がDXの推進役として前面に出てきました。しかし、日本企業の多くはいまだ本格的なDXへの取り組みを打ち出していないのが現状です。DX先進国である米国の企業と比べて大きく遅れをとっています。

そこに2020年春、新型コロナウイルスの世界的な感染拡大、「パンデミック」が襲いかかりました。コロナ禍をきっかけとして、社会のあらゆる領域、業界でDXが加速しました。行動制限によってリモートワーク、遠隔授業、遠隔診療が動員され、企業や社会にとって、クラウド、エッジデバイス、IoT、メタバース、量子コンピューターなど、テクノロジーを効果的に導入することがかつてなく重要とされました。しかし、ここでも他国と比べて日本のデジタル分野での遅れが明らかになったのです。

これまで慣れ親しんできたような、直線的(リニア)な成長を目指す静かな事業環境であれば、成長は「ヒト・モノ・カネ」など投入した資本にほぼ比例して伸び、変化の速度は穏やかなものでした。

企業は労働力をはじめとして、ビジネスモデルやオペレーション、テクノロジー、サプライチェーンなど、組織のシステムを数年から数十年かけて、漸進的に構築していれば良かったのです。

それが現代のような、デジタルテクノロジーを駆使した「指数関数的」(エクスポネンシャル)な成長の時代になると、経営資源をそれほど投入しなくても、事業のパフォーマンスは急激に向上します。スケールも急拡大し、それがある地点を越えると爆発的に伸びる「指数関数的」なビジネスモデルが出現しています。デジタル化が現代社会に破壊的な変化と進化をもたらしています。

爆発的なスピードで進化する「指数関数的」なビジネスモデルの出現

「指数関数的」な変化というものは、人間にとって感覚的に捉えることが非常に難しいとされています。生物としての人間は、動物や植物のように自然から長年にわたって学んできた直線的(リニア)な変化に慣れており、指数関数という合理的で、理解の範囲を超えるような変化を受容することが不可能とされています。したがって、人間が指数関数的な価値の増加に直面すると、どうしてもその変化を過小評価してしまいがちです。

指数関数的な増加の特徴としては、最初のうちは穏やかな変化に見えても、それがある時点(ティッピングポイント)を越えると、爆発的なペースに変化のスピードが加速する点にあります。

デジタル世界では「ネットワーク効果」によって、指数関数的な変化を起こすことが可能です。うまくいけば巨大なビジネスのチャンスをつかむことができるのですが、一方で直感的に理解できないことからチャンスを逃してしまうリスクも多々あります。

指数関数的な変化をもたらすテクノロジーは、AI、IoT、VR、ロボティクス、量子コンピューター、バイオテクノロジー、ナノテクノロジーを含めて、さまざまな分野に広がっています。これらの技術はこの数十年の間に、急速に性能やコストが改善されてきました。

従来のビジネスでは事業を始めるために、まず資本金を用意して、工場や労働力を揃えて製品を作り、その流通のために大量の広告を打って、販売ルートを確保する必要がありました。大ヒットが予想される画期的な新製品でも、世の中に広く普及するためには何十年もの長い時間がかかりました。それがデジタル世界では時間を大幅に短縮することが可能なのです。

ユーザー数が5000万人に達するまでにかかった時間を比較すると、飛行機は68年、自動車は62年、電話は50年かかったとされています。製品の生産には原材料の調達と労働者が必要で、大半のビジネスはかなり長いサイクルで運営されてきました。

それがデジタル時代には、ソフトウェアが無限に複製され再利用が可能で、ゼロに近い限界コストで商品やサービスを送り出すことができます。一夜にして世界中に製品やサービスを広めることも可能です。

5000万人のユーザーを獲得するのに、インターネットは7年しかかかりませんでした。YouTubeは4年、Facebookは3年、Twitterは2年です。ネットワークに繋がるユーザー数が数十億単位で増えることによって、新製品があっという間に世界に向かって拡大していくのです。

「製品中心主義」から「顧客中心主義」への方向転換が成功のポイント

企業の将来にとって何ができるか、できないかはテクノロジーとの組み合わせによって左右されます。テクノロジーの要素を欠いたビジネス戦略では企業は成長できません。それほどテクノロジーを前提としたビジネスパラダイムへと事業環境は変化しています。その象徴が「顧客中心主義」への転換です。

従来型の企業の多くは、どうすれば自社が売りたい製品を、より多くの消費者に買ってもらえるかという「製品中心主義」の視点に立っています。

製品やサービスの優位性に焦点を定めて、技術や研究開発に重点を置いて、業界の縦割り構造の中で、製造から流通、マーケティングを行うことで大々的に製品を売り出しています。

しかし、デジタル技術を活用する企業の多くは「顧客中心主義」に立っています。そのような企業では、製品の送り手ではなく、受け手の消費者が買いたいモノやコトを、どのように効率的に作るか、という視点からスタートします。

その上で顧客データを分析し、そこで得られた洞察(インサイト)に基づいて製品やサービスを開発して提供します。「製品中心主義」と「顧客中心主義」とでは、ベクトルの向きがまったく反対なのです。

事業の中心に「顧客体験」を据えて、オンライン、小売店、販売担当、消費者ブランド調査、意識調査などの複数のデータソースから、顧客が購入に至るまでのあらゆる経路(認知、誘導、紹介、購入)に関するデータを集めて、その上で仮説検証の分析を行います。

そこで得られた顧客に関するインサイトを基に、ターゲットを定めて、アプリ、ウェブ、電話、店頭、訪問などのタッチポイントを効果的に実行に移していきます。このような主体的で機動的、実効的な顧客へのアプローチは、すべての過程においてテクノロジーを駆使して行われています。

今日の消費者は、自分のことを理解してくれて信頼できるブランドに惹かれる傾向があります。とりわけZ世代(1996~2015年に生まれた世代)やミレニアル世代(1980~1995年に生まれた世代)にはその傾向が強いとされ、そこでは「透明性、謙虚さ、誠実さ」という価値が極めて重要になります。

成功しているブランドは、顧客の立場を重視して、顧客をより深いレベルで理解しようと努めています。このような企業は外部環境に敏感で、デジタルを活用して変化に素早く適応し、信頼性や共感を意識した行動を取ることで成功を収めています。つまり、消費者の視点から世界を見ることに徹底しているのです。

デジタル時代は「企業の論理」から「顧客の論理」へと移行する時代です。DXを通して企業は真の「顧客中心主義」へと進化する必要があります。これまでの「製品中心主義」と、消費者をより深く理解しようとする「顧客中心主義」との違いは限りなく大きなものです。

旧来型の企業にとって「顧客中心主義」への変革は、事業活動の大転換を意味することになります。容易なことではありませんが、従来の事業を続けるリスクに気付いた企業から、このような方向に舵を切っています。

どのようにして自らを「顧客中心主義」の企業に変革し、業績を伸ばしていくのか。これこそが企業がDXを取り入れ、活用する最大の目標であり課題なのです。

積極的な事業転換や業務拡大、時代を見据えた変革に期待したいDX関連銘柄

そこで、以下にDXに関連する銘柄を紹介します。

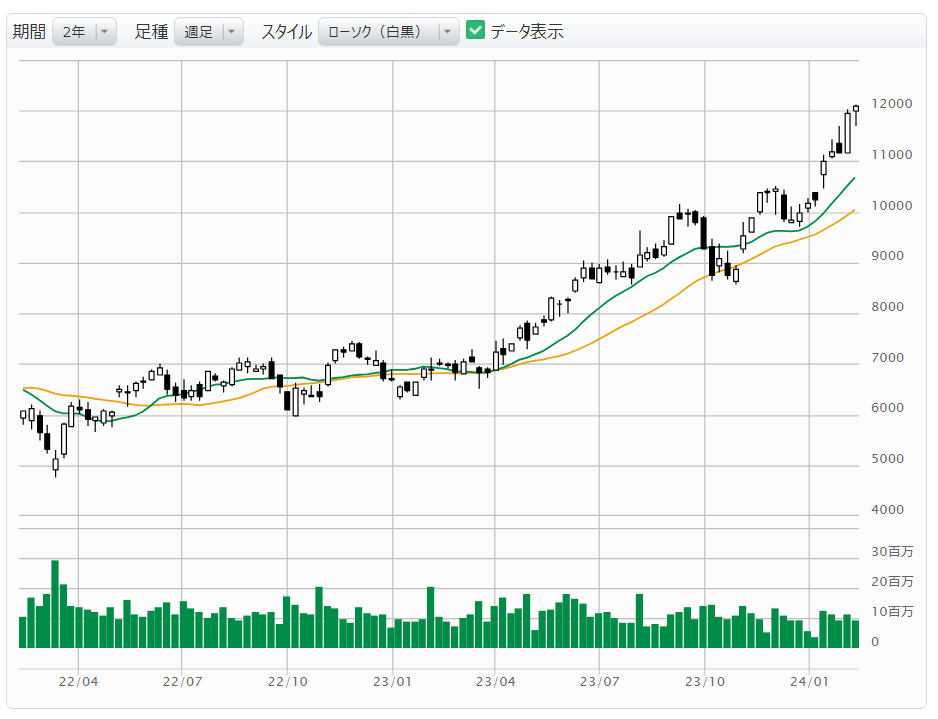

日立製作所(6501)

総合電機の国内トップ。リーマンショックの直後に-7800億円もの史上最大の最終赤字を計上し、そこから根本的な事業構造改革に着手。中核事業である半導体、液晶パネル、携帯電話などから撤退。情報システム、電力、産業機器、鉄道などの社会インフラ事業に集中した。自社で開発したビッグデータ解析システム「ルマーダ」を全社横断的に活用して、サービスでキャッシュを稼ぎ出すビジネスに転換。2021年には米国のグローバルロジックを1兆円で買収。デジタル・エンジニアリングでも世界トップ級に踊り出た。

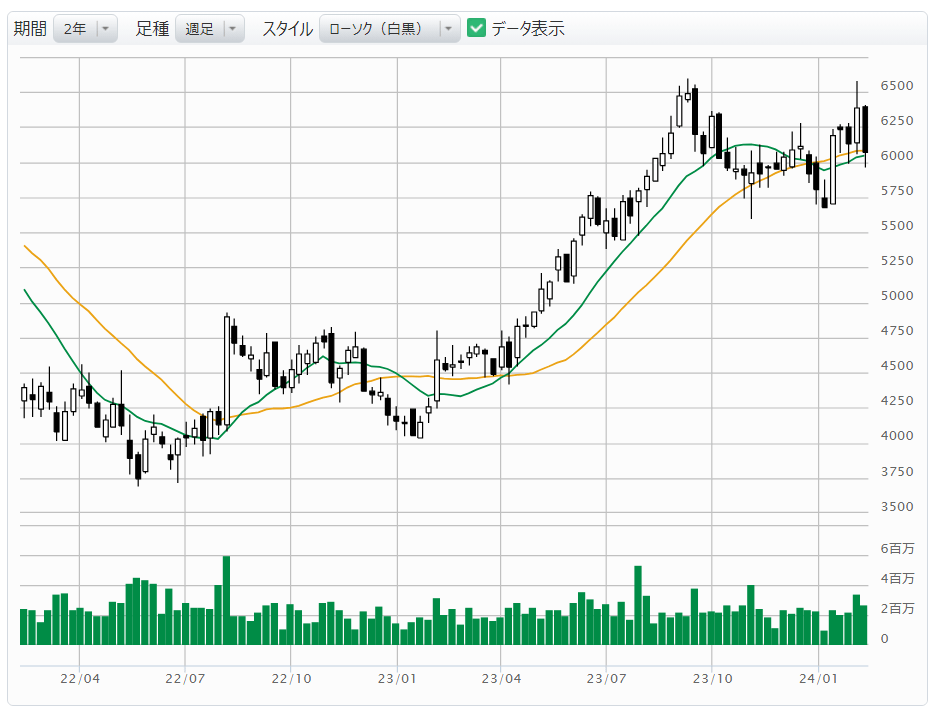

大塚商会(4768)

独立系の情報サービス大手。コピー機の販売から始まり、現在はPC、サーバーなど機器類の販売からシステム開発、保守サービスまで、オフィスのデジタル化需要にワンストップで対処することが強み。中堅企業、中小企業に強い。IT技術者の不足に悩む中小企業が、専門知識がなくてもウェブやITを気軽に使えるサービスを、窓口1つでサポートしている。コピー用紙やトナーなど消耗品をオフィスに届ける通販サービス「たのめーる」も展開。前12月期も最高益を更新。今期も安定して業績を伸ばしている。

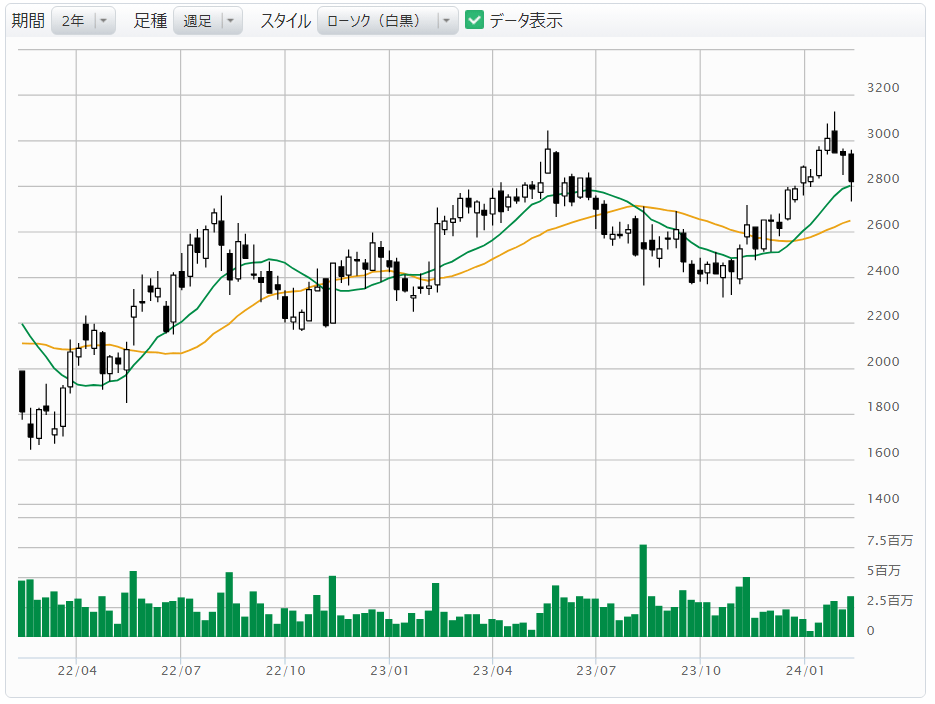

インターネットイニシアティブ(3774)

1992年創業、日本初の国内インターネット接続事業者として、日本のインターネット技術を支えてきた。現在ではクラウドをはじめとするアウトソーシングサービス、データセンター、WANサービス、システムインテグレーションをトータルで提供する。今では日本の各業界のトップ企業のほとんどに同社の技術が採用され、大手から中堅企業、官公庁を中心に1万4,000社の顧客がサービスを利用している。個人向けには格安SIMでシェアトップの「IIJmio(アイアイジェイミオ)」を展開。

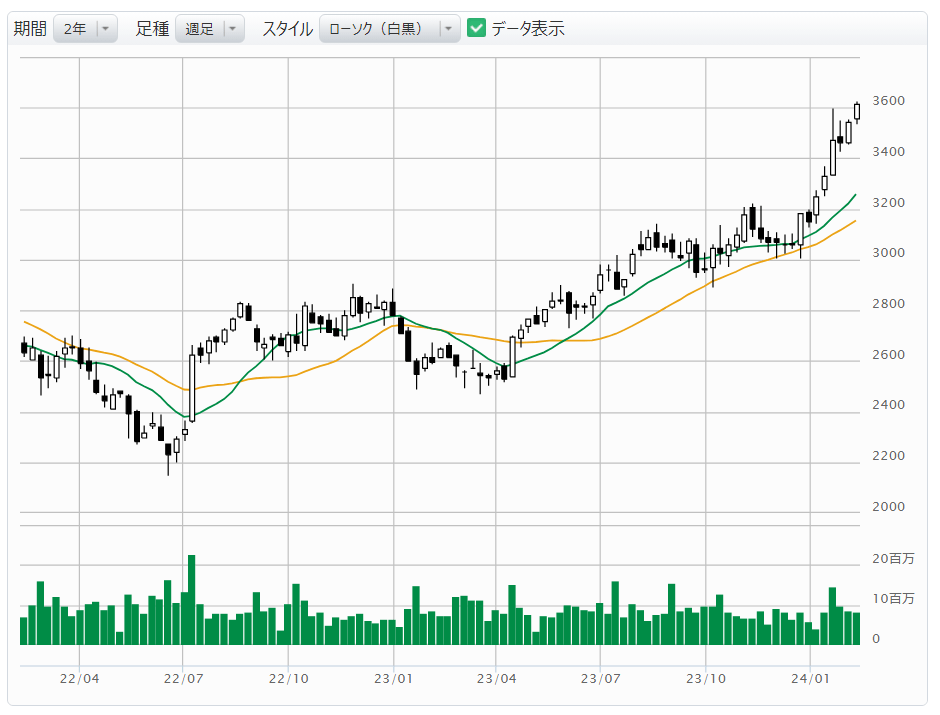

イオン(8267)

「イトーヨーカ堂」と並ぶ日本の2大流通企業。全国で総合スーパー、食品スーパーを展開する。社名に「ホールディングス」とは入っていないが2008年に純粋持株会社に移行した。現在の中期経営計画(2021~2025年度)で「5つの変革」を掲げ、そのトップに「デジタルシフトの加速」を打ち出すほどデジタル化を急ぐ。店舗のレジではセルフスキャン、セルフチェックアウトを導入、食品ロスを削減するダイレクトプライシング「AIカカク」や商品発注を最適化する「AIオーダー」を相次いで導入。2023年7月からは東京都の11区、千葉県の8市、川崎市でオンライン販売を導入。順次拡大する予定である。

参考文献:

『DXのジレンマ』(2021年、大学教育出版)

『DXリスクマネジメント』(2022年、東洋経済新報社)

『DXナビゲーター』(2021年、翔泳社)