旺盛な半導体需要の背景にあるのは爆発するデータ量

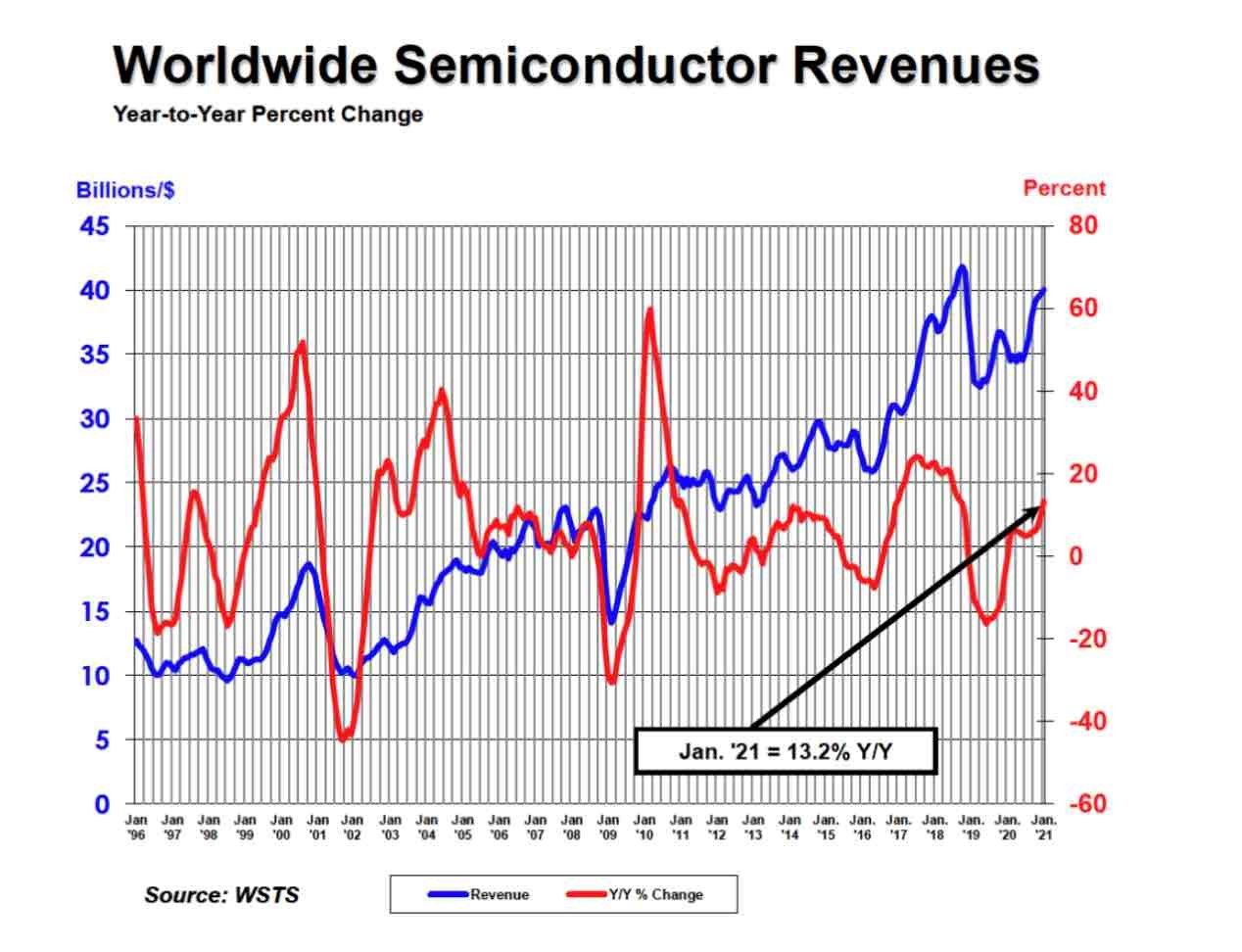

米国の半導体業界団体である半導体産業協会(SIA)は、2021年1月の世界の半導体産業の売上高が400億ドルと、1年前(2020年1月の合計353億ドル)に比べて13.2%増加したと発表した。SIAによると「世界の半導体売上はこの1月、年次でも月次でも増加し、2021年は堅調な滑り出しとなった。世界の半導体生産は、増加する需要に対応し、自動車セクターなどに影響を及ぼす継続的なチップ不足を緩和するために増加しており、2021年の年間売上高も増えると予測する」としている。

世界的な半導体不足により、自動車各社が減産を余儀なくされ、ゲーム機やスマートフォン、さらには冷蔵庫や洗濯機などの家電製品の供給不足が引き起こされている。新型コロナウィルスの感染拡大を受けて、工場の操業を停止していた自動車メーカー各社が、コロナ禍を経て回復しつつある販売に対応すべく生産を増やしている。部品の在庫をほとんど持っていなかった自動車各社は、コンピューターチップの確保に慌てて動いている。

巣ごもり需要を受けたゲーム機や健康意識の高まりによるヘルステック機器、リモートワークやオンライン学習のためのパソコンやタブレット端末などの需要も引き続き旺盛だ。もちろん米中対立を受けた中国ハイテク企業に対する制裁措置も半導体不足の危機を深める要因の1つである。

そこに不幸な事故が重なった。3月中旬、半導体大手ルネサスエレクトロニクスの工場で火災が発生した。ルネサスエレクトロニクスの自動車向け半導体の世界シェアは約30%と大きい。生産の再開までには1ヶ月程度かかり、出荷量が元の状態に戻るのは6~7月になる見通しだと言われている。

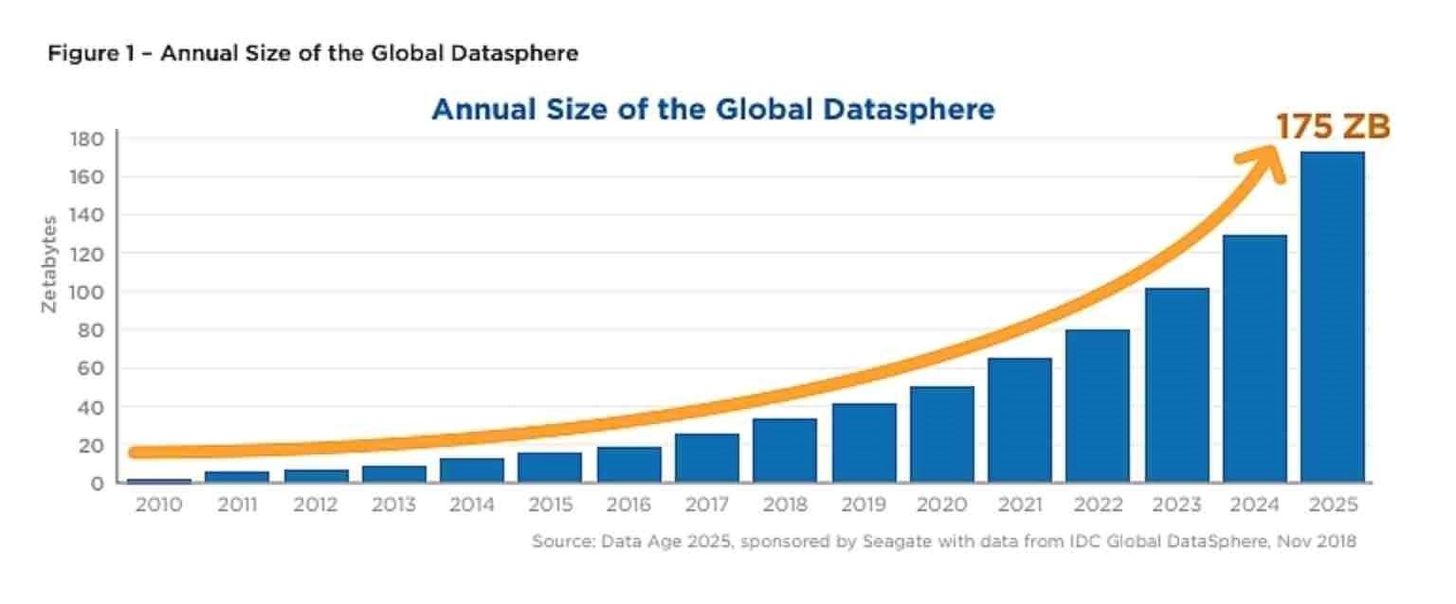

短期的な品不足だけではなく、半導体は長期的にも強い需要が続くと考えらえる。なぜなら、世界中で今後、爆発的にデータ量が増えていくからだ。

ZDNet Japanの記事「2025年には世界で生成されるデータの約30%がリアルタイムデータに ―IDC」の中で、調査会社IDCがSeagateの支援により作成した報告書によると、世界のデータ量は、2017年の23ゼタバイトから2025年には175ゼタバイトへと増加する見通しであることが書かれている。1ゼタバイトは1兆ギガバイトに相当する。

また、データを生成する消費者の数も増えている。現在、50億人を超える消費者が毎日データをやり取りしているが、その数は2025年までに60億人に増え、世界人口の75%に相当すると言われている。

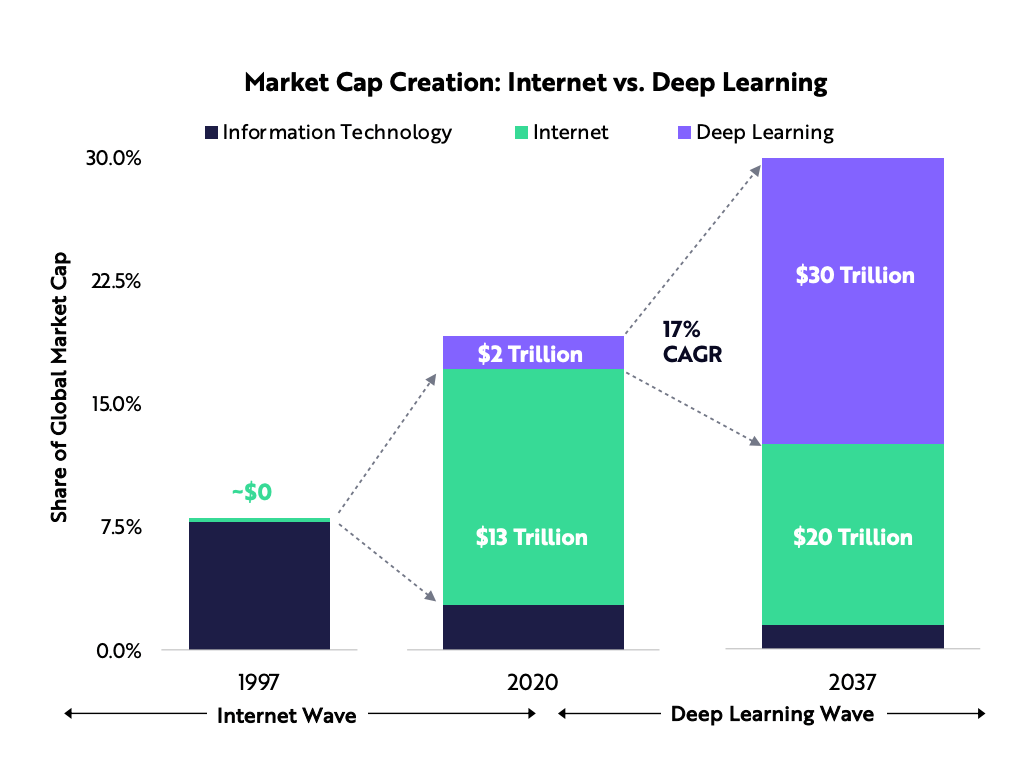

米アーク・インベストメント・マネジメントは、この20年間でインターネットが世界の株式時価総額に13兆ドルの価値を付加したとしている。現在、ディープラーニングの現在の時価総額は2兆ドル(2020年時点)であるが、今後15-20年間でディープラーニングは株式時価総額に30兆ドルを追加するインパクトを持っていると予測している。

機械学習や自然言語処理などの技術を使い、これまでできなかったようなことが当たり前にできる時代になってきた。AIスピーカーが日常的に使われるようになり、YouTube動画では字幕が自動的に生成される。また、自動運転などの技術も進化し続けている。

そのような状況の中、「産業のコメ」と呼ばれる半導体は空前の活況にある。以前はシリコンサイクルと言われ、4年おきに浮き沈みを繰り返していた。製品が世代交代を迎える時期に急激な需給のアンバランスが発生し、好況と不況をほぼ一定のサイクルで繰り返していた。しかし、今はデータ量の急増を受け、半導体は需要が増え続けるスーパーサイクルに入っているように思われる。

半導体の歴史は政治の歴史

2月下旬、バイデン米大統領は半導体チップを手にその重要性を訴える会見を行った。半導体が政治的な課題としてワシントンで中心的な位置を占めている。同様のことは過去にもあった。半導体の歴史は政治の歴史でもある。

1980年代「ジャパン・アズ・ナンバーワン」と言われた時代、日本はビデオデッキやテレビなど民生分野における大きな市場に支えられ、メモリ(DRAM)を主力としてシェアを拡大し、1980年代後半になると世界の半導体製造シェアの半分以上を握るようになっていた。しかし、1990年代に入り半導体製品の主流がマイクロプロセッサやロジックへと移行すると、日本メーカーはこの潮流に乗り遅れる。その一方、米国は国を挙げて半導体産業の強化に取り組み、シェア奪回へと動き出す。

1980年代から1990年代にかけて半導体業界における地殻変動を引き起こした大きな要因は2つある。1つは産業政策の旗振り役となる国の関わり、そして2つ目はビジネスモデルの変化だ。

1970年代、日本は半導体を国の重要戦略として明確に位置づけ、半導体市場を席巻していた。しかし、こうした日本の活躍は、米国などから「官民癒着」、あるいは「日本株式会社の方式」として大きな非難を浴びることになる。現在の米中貿易の対立同様、米国は関税を使い日本叩きを強めた。その時に米国側の交渉を担っていたのが、前トランプ政権で通商交渉を担当していたロバート・ライトハイザー氏であった。

米国は日本を叩く一方で、半導体を国の最重要戦略分野と定め、米国にも日本の「超LSI研究開発組合」と同じような組織を作るべく、1987年にセマテックを設立した。このセマテックにはインテル(INTC)の共同創業者の1人であるロバート・ノイス氏が関わっていた。

そして2つ目は、垂直統合型から水平分業型への転換である。日本がリードした1980年代までは、設計開発、ウエーハ製造、組み立てからテスト、そして販売に至るまで事業を社内で完結する垂直統合型でのビジネス展開が主流であった。ところが1990年代から2000年にかけて巨額の設備投資がかかる半導体業界において水平分業が拡大する。

米国ではエヌビディア(NVDA)やクアルコム(QCOM)など工場を持たない半導体メーカーは設計開発に注力し、製造は製造受託会社(ファウンドリー)に委託するスタイルに変わっていった。その流れに乗って一大企業となったのが、今をときめく台湾積体電路製造(TSMC)(TSM)である。日本企業はこの水平分業への対応が遅れシェア低下につながった。

バイデン米大統領が3月31日に発表した2兆2500億ドル(約250兆円)規模のインフラ計画には、製造業強化のために5800億ドルを振り向ける施策も盛り込まれている。米国の競争力を強化するのに半導体は不可欠であるとして、米国内での半導体製造に500億ドル、全米の研究所の研究基盤向上に400億ドルを拠出することも明らかにしている。

既にバイデン米政権は2021年2月、高性能チップの製造能力を強化するために370億ドルの拠出を提案する「CHIPS for America Act」の成立を発表している。半導体の製造、組み立て、テスト、高度なパッケージング、または研究に関連する国内の施設および設備を構築または更新するために、適格な企業またはコンソーシアムに補助金を提供するものである。

米国政府は、世界的な半導体の需給逼迫を受けて「国産化」を真剣に考え始めた。そこに満を持して登場したのがインテルである。200億ドル(約2兆1700億円)を投じてアリゾナ州に半導体の新工場を建設し、製造受託事業に進出すると発表した。新CEOのもとで、半導体の「国産化」の機運を捉えた賭けに出た。

王者インテルは復活するのか?

インテルの新たなCEOに就任したパット・ゲルシンガー氏は3月に開催された戦略説明会で「IDM2.0」を掲げた。IDMは設計、開発から生産までを担う垂直統合型デバイスメーカーを示す略称だ。最先端の微細化技術で遅れをとっていたインテルは、TSMCなどへの生産委託を増やす考えを示し、一時は自社生産からの撤退観測も浮上していた。

ゲルシンガー氏は18歳で品質保証担当の技師としてインテルに入社、フルタイムで働きながら大学に通い、インテル創業者の1人であるアンディ・グローブ氏をメンターとし、インテルで初となるCTOを勤めた人物である。インテルで30年勤務した後、他社のCEOを務めていたが、インテルの未来を託され12年ぶりに復帰した。

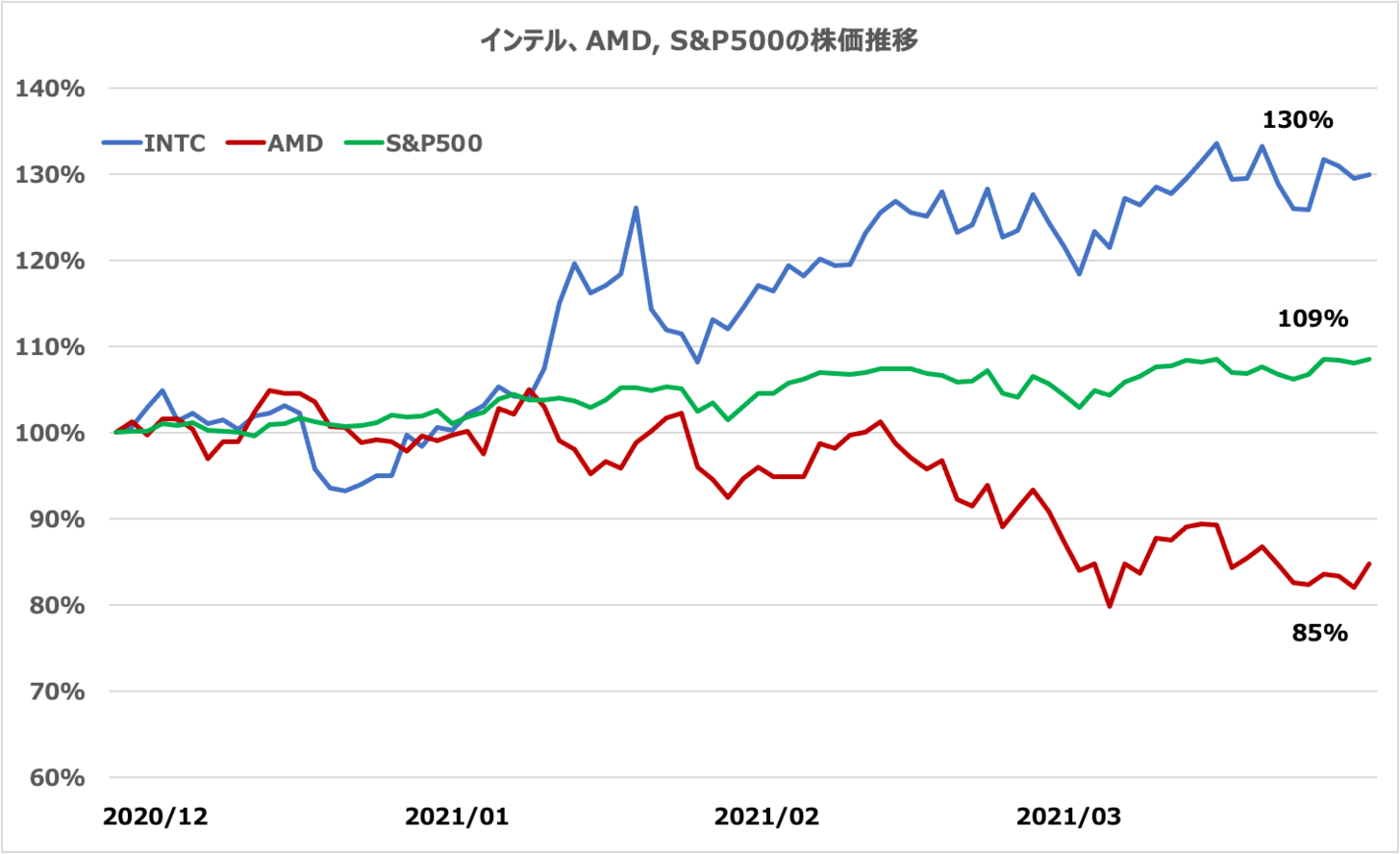

株式市場はゲルシンガー氏の復帰を歓迎した。ゲルシンガー氏の就任以降、インテルの株価は他社やS&P500をアウトパフォームしている。

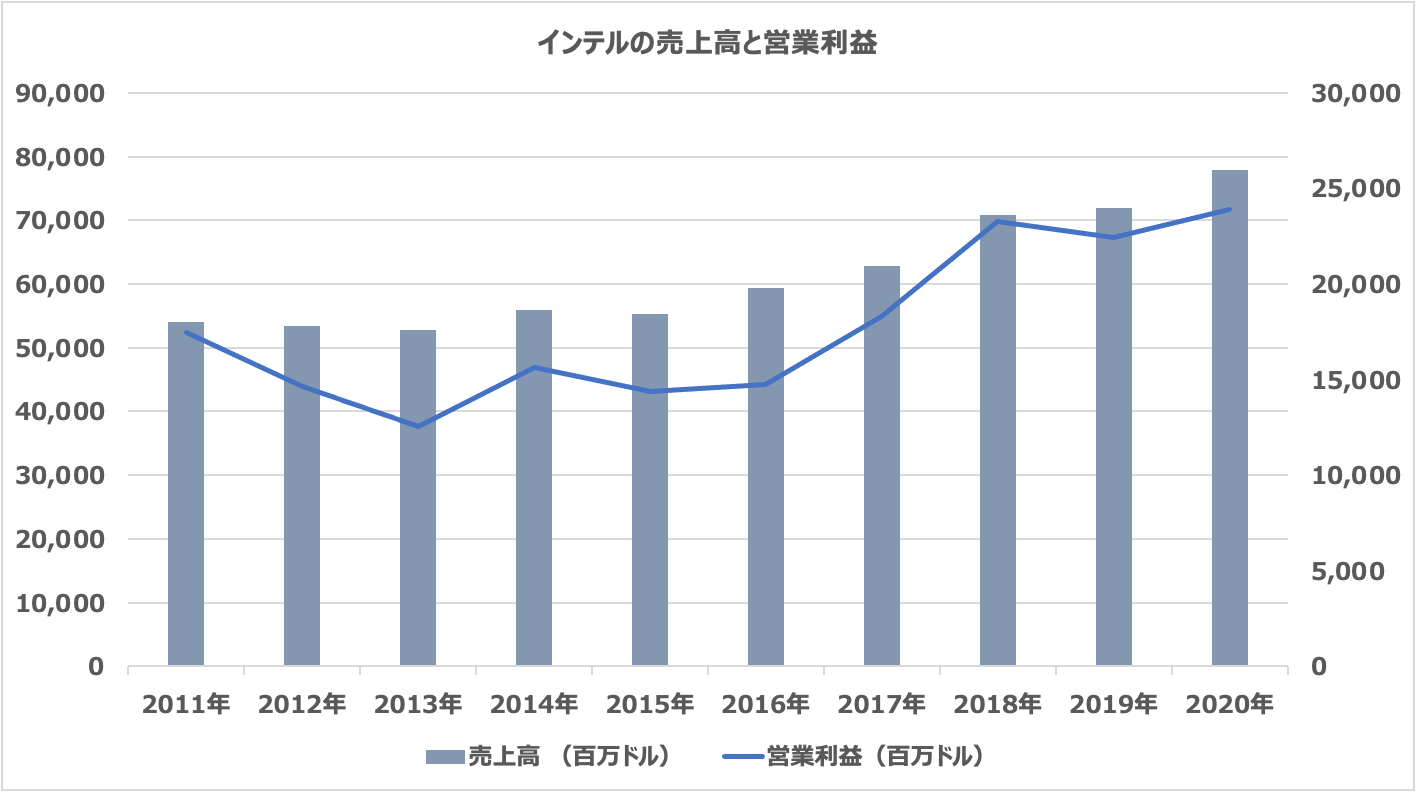

最先端半導体への取り組みで遅れをとっていたことから、株式市場では厳しい評価を受けていたインテルであるが、業績は安定している。

半導体は国の競争力を支える戦略物資となっている。今や半導体なくして、あらゆる産業は成り立たない。また、コロナ禍においても人々の暮らしを支えたのは半導体をベースとしたデジタル技術である。その半導体の製造能力を再び米国に取り戻そうというのがバイデン米政権の狙いの1つであり、そのど真ん中にいるのがIDMスタイルのインテルだと考えられる。

石原順の注目5銘柄