四季報は「みんなが見ている」

みなさん、こんにちは。『今どき、株で儲けるヤツは、「業種別投資法」を使っている』著者の長谷部翔太郎です。

これまで「市場のテーマを読み解く」というシリーズでコラムを書いてきましたが、今回からリクエストの多かった「アナリストが解説、会社四季報データ」についても、連載を始めたいと思います。市場のテーマに関しては随時掲載するとして、基本はこちらの「会社四季報」の使い方の連載に重点を置いていきたいと思います。引き続き、ご愛読いただければ幸いです。

さて、今回はその基礎編第一弾として「なぜ四季報なのか?」をテーマとして取り上げてみましょう。まず、この問いに対する答えを先に提示しておきます。答えは「みんなが見ているから」です。

こういうと、おそらく2種類の反応が返ってきます。1つは、「いや、私は四季報など購入したこともないし、見たこともない。情報は全てインターネットで入手している」という反応。もう1つは「みんなが見ているからといって、見る必要はあるのか」という反応です。では、これらの反応をベースに「なぜ四季報なのか?」に解説を加えていきましょう。

企業のホームページには掲載されていないデータがある

まず、「見たこともない」という方の反応についてです。筆者はそういった方でも実は気づかないところで「会社四季報」を見ているケースが多いと思っています。

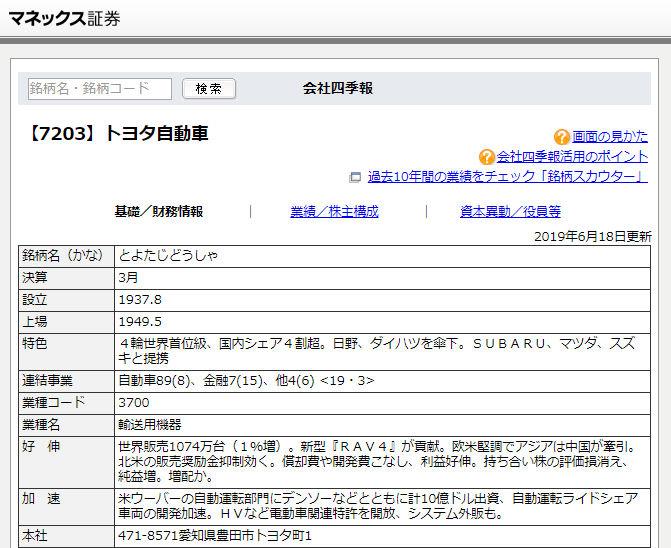

例えば、証券会社のオンラインサイトです。ここには、銘柄ごとの企業情報や財務状況、同業他社比較などを示すページがありますが、そのほとんどは、現在「会社四季報」より基本データの提供を受けているのです。書店で見かける分厚い「会社四季報」とは体裁が異なりますが、見ている内容は同じものです。

もちろん、投資対象企業のホームページのみを見て投資判断をしているという方もおられるとは思います。しかし、それでは情報量という面で不足があるのも事実でしょう。

次回以降で詳細に触れていく予定ですが、例えば株主構成や当期・次期の業績見通し、もっと端的には事業会社の客観的な特色などは、それら企業のホームページにはまず掲載されていません。

株式投資はリスクを伴うものである以上、それが投資判断にどう影響するかはさておき、投資対象となる企業の情報に目を通しておくことは非常に重要です。そういった観点からも、「会社四季報」が提供するデータには意味があると言えるのです。

投資対象が市場参加者にどう思われているかを知るモノサシに

一方、もう1つの反応である「みんなが見ていることに意味はあるのか」という意見の方は、より本質的な問いかけとも言えるかもしれません。そもそも投資とは、人と違う視点を持つことが重要とされているためです。

人と同じことをしていては投資で高いリターンを得ることはできない、ということに異を唱える方は少ないでしょう。「みんなが見ている」から見るというのでは、その発想に矛盾するのではないか、という視点です。

これに対しては、逆の視点を持つことと見ない(情報を入手しない)ことは違うのだと回答したいところです。もちろん、情報を見ることで変な先入観を持ってしまえば、新たな視点が生まれ難いことは確かでしょう。

しかし、1つの視点がコンセンサスと異なるものであるということを知るには、逆説的ですが、コンセンサスを知っておかなければならないのもまた事実なのです。株式投資の本質は美人投票だという指摘があります。

これは、(他人がどう思おうとも)自らが美人と思う企業に投票すべきだということと同時に、(自分は全くそう思っていなくとも)美人と思われるであろう企業に投票することの有効性も端的に示した表現と言えます。

投資対象企業が市場参加者にどう思われているか、どう認識されているか、を知ることは、当該企業に関して株式市場はどこまでを織り込んでいるかを判断するモノサシとなるのです。だからこそ株式市場の認識を知り、自らの視点がどれだけコンセンサスに対して距離があるものかを測るためにも、「みんなが見ている」資料に目を通しておくことが重要と言えるでしょう。

このことは「会社四季報」に限らず、その他の媒体でも共通しています。国内有数の経済紙はその典型例でしょうし、過去の株価チャートを見ることも同じことが言えます。様々な決断をするうえで、情報はあればあるだけ有難いものです。

そういった観点からすれば、様々なデータがコンパクトに詰まった「会社四季報」は非常に有効なツールであることは間違いありません。と同時に、そのデータを額面通りに受け止めて先入観を持ってしまい、新たな切り口や視点を見失ってしまっても意味がありません。大切なのは、情報を入手することではなく、入手した情報をどう理解するか、にあるのですから。

次回以降、「会社四季報」に掲載されている情報の読み方、つまりどう理解するかの起点となるデータの捉え方について、もう少し具体的に触れていくこととしましょう。