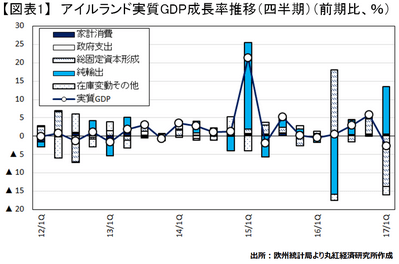

今回は、英国のBrexitによってEU諸国の中で最も大きな影響を受けるとされる隣国のアイルランド経済を取り上げてみたい。足元ではアイルランド経済は底堅く推移している。2017年第1四半期の実質GDP成長率は、投資などを表す総固定資本形成が全体を押し下げ、前期比▲2.6%とマイナス成長となったが、9月に発表される第2四半期の成長率は、各種予測値によるとプラス転化することが見込まれている。また、アイルランド財務省が7月に発表した夏季経済声明では、輸出が経済全体を継続して押し上げ、2017年+4.3%、2018年+3.7%と、安定的な経済成長が続くと見込まれている。加えて、ギリシャ債務危機時に懸念されたアイルランドの財政赤字の規模については、対GDP比で見ると大きく改善し、フランスを下回る水準まで回復しており、安定的になっている。

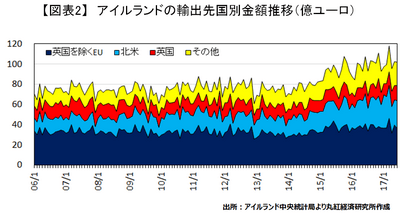

ただ、現在好調とされている輸出は中長期的にみると、Brexitにより大きく押し下げられかねない。輸出先国別に見ると、足元では北米向けが伸びているが、北アイルランド地域も含めた英国向けが依然全体の1割を超える水準で推移しており、相応の比率を占めている。このことからアイルランドはBrexitによる悪影響が大きいのではないかと見られている。

しかし、アイルランドはBrexitの荒波を乗り越えていきそうだ。アイルランド財務省などによる試算では、Brexit後5年間で国内総生産の水準が3.5%押し下げられるとされており、小さな打撃ではないものの、数値ベースでは世界金融危機時ほどのインパクトではない。2009年のギリシャ債務危機の影響によって、2010年から2013年にかけてIMFやEUなどから支援を受けた事態にまで陥ることは考えにくい。

さらに言えば、Brexitはアイルランドにとってのチャンスにもなる。実際、Brexitにより不利益を被る英国の企業がアイルランドに移ってくる可能性があるからだ。実際、米系の金融機関であるJPモルガンチェースが、英国ロンドンから一部事業をアイルランドの首都ダブリンに移すとみられている。具体的にアイルランドの強みについて見ると、①ユーロ圏で唯一の英語圏であり、ユーロ圏の中でも北米地域に近いこと、②税制面で法人税が低率の12.5%である上、日本で言うところのタックスヘイブン対策税制が無いこと、③労働法が企業寄りの制度であることなどが挙げられる。特に労働法はEUの他国と比較して、かなり競争的である。フランスやドイツといった国々では、週の上限労働時間がそれぞれ35時間、40時間となっているうえ、複数営業日にわたって連続休暇を取得させる義務がある。加えて、産業別の労働組合が依然存在し、企業に対し睨みをきかせている。他方で、アイルランドは週の上限労働時間が48時間となっているうえ、社員間での労働組合の結成義務が無く、企業側に連続休暇の取得をさせる義務も無いので、労働法制上企業にとって優しい国となっている。

英国総選挙の影に隠れてしまったが、保守的なアイルランドにおいて同性愛者で、かつ移民2世であるレオ・バラッカー氏が6月にアイルランド史上最年少の38歳で首相に選出された。Brexit交渉においては、英国内の一地域である北アイルランドとの国境管理問題を抱えており、政治面においても同首相がどう采配を振るっていくかに注目が集まる。

EU域内におけるアイルランドの存在感は大きくないが、英独仏といった欧州の大国の狭間で翻弄されるアイルランド側からもBrexitの動向を見る必要があるだろう。1994年から2007年にかけての長期間の経済成長を達成し、「ケルトの虎」と呼ばれたアイルランドの動向に今一度注目したい。

コラム執筆:佐藤 洋介/丸紅株式会社 丸紅経済研究所

■ 丸紅株式会社からのご留意事項

本コラムは情報提供のみを目的としており、有価証券の売買、デリバティブ取引、為替取引の勧誘を目的としたものではありません。

丸紅株式会社は、本メールの内容に依拠してお客様が取った行動の結果に対し責任を負うものではありません。

投資にあたってはお客様ご自身の判断と責任でなさるようお願いいたします。