銅価格はほぼ一貫して上昇傾向へ

銅価格が上昇基調にある。3月にはニューヨーク商品取引所の先物で最高値を付ける場面もあった。短期的には景気が低迷していた中国が、政府の景気刺激策などで回復傾向にあるほか、トランプ大統領が銅に関税をかけるとの報道も手掛かりになっているもようだ。

銅(copper=カッパー)は様々なものに使われている。「ドクター・カッパー」(景気の先行きを診断する銅)ともいわれ、その価格は景気の動向を反映するとされてきた。すなわち、世界景気の拡大基調では価格が上昇し、低迷期には価格が低下する傾向があるというのだ。

しかし、価格はほぼ一貫して上昇傾向になりつつある。中長期的には世界的に銅の需要が増加するとの指摘もあり、風力発電などの再生可能エネルギーや、AI(人工知能)の普及も需要増を加速する要因になるとの見方が多い。

日本銅センターによれば、銅の利用は紀元前8000年にまでさかのぼる最も歴史の古い金属である。導電性(電気をよく通す)が高く半導体の回路基板など電子機器には欠かせない存在であるほか、熱伝導性(熱をよく伝える)に優れていることから、エアコン、熱交換器、瞬間湯沸かし器、鍋などの調理器具にも活用される。

「新たな石油」と呼ばれるも供給不足が続く可能性大

ゴールドマン・サックス[GS]は2021年4月に「銅が新たな石油になる」とのリポートをまとめている。それによると、カーボンニュートラル社会に向けた電化の推進や、再生可能エネルギー発電において銅が非常に貴重な資源になるとの見方を示している。

2024年、欧州の大手資源商社トラフィグラはAI(人工知能)とデータセンターに関連した銅需要が2030年までに最大100万トン増加し、供給不足が悪化する可能性があるとの見方を示した。データセンターと関連するAI需要が爆発的に加速し、従来30年までに400万~500万トンの供給不足を予想していたが、さらに100万トンが上乗せされるという。

一方、2026年以降は世界的に大型の銅鉱山の開発計画が予定されていないこともあり、供給不足が続く可能性が高い。

銅関連銘柄をピックアップ

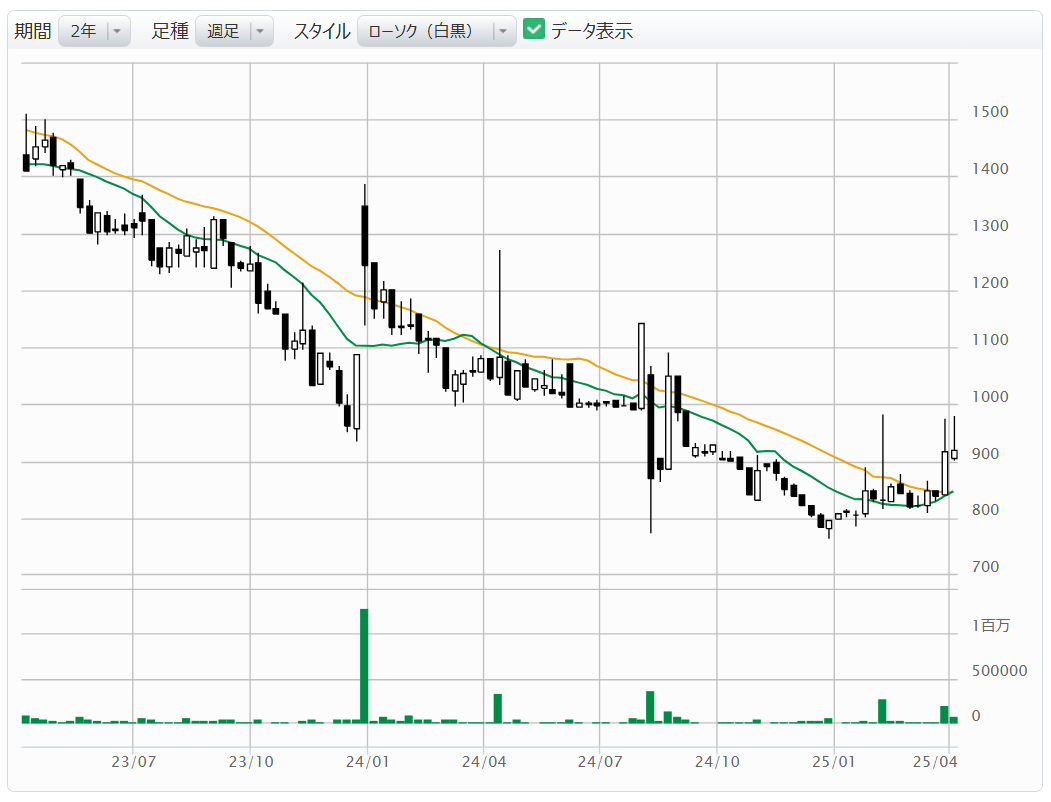

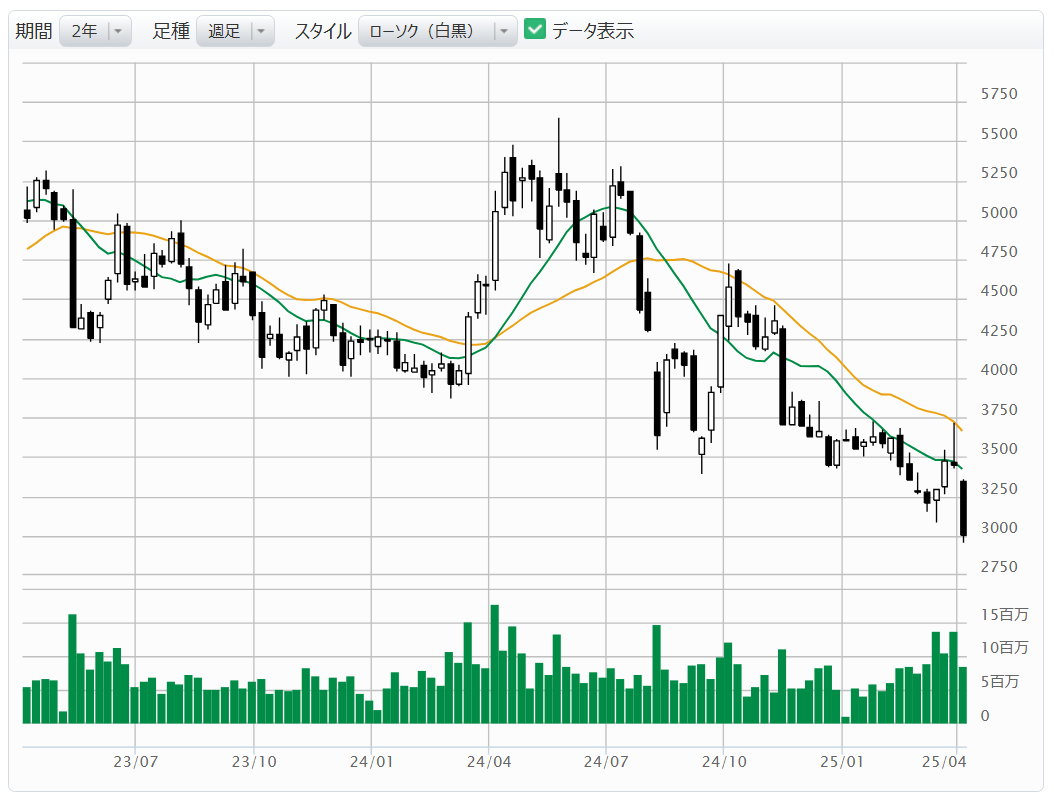

日鉄鉱業(1515)

日本製鉄系。銅精鉱、電気銅が主力。チリ銅山など海外での採鉱を拡大している。同社のウェブサイトによると、2003年に操業を開始したチリのアタカマ銅鉱山は、20年以上を経過した現在でも銅鉱石を安定的に生産・供給しているとのこと。当初の操業期間は約11年の予定だったが、鉱山周辺を探鉱することで鉱量の増加に努め想定を超える操業を可能にしたという。チリのアルケロス、フィジーのナモシなどでも銅鉱山の開発計画が進展している。

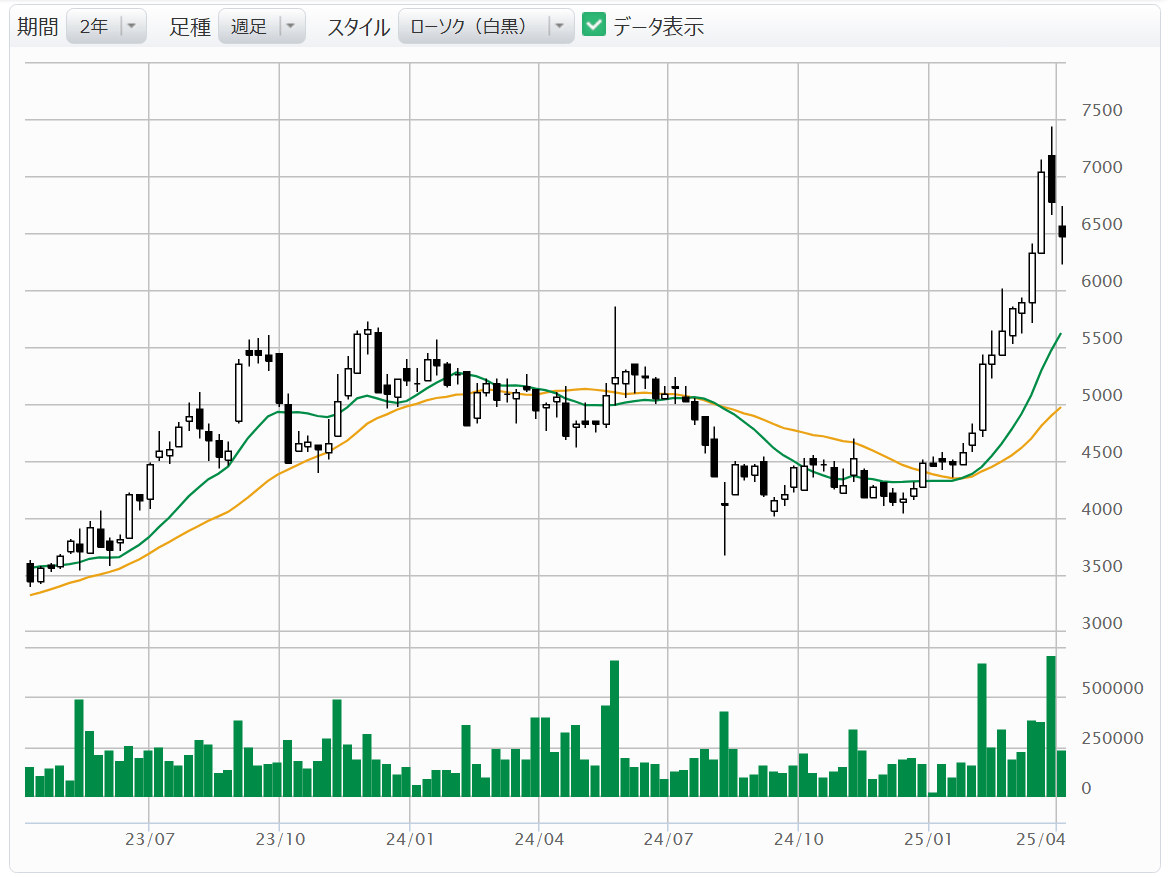

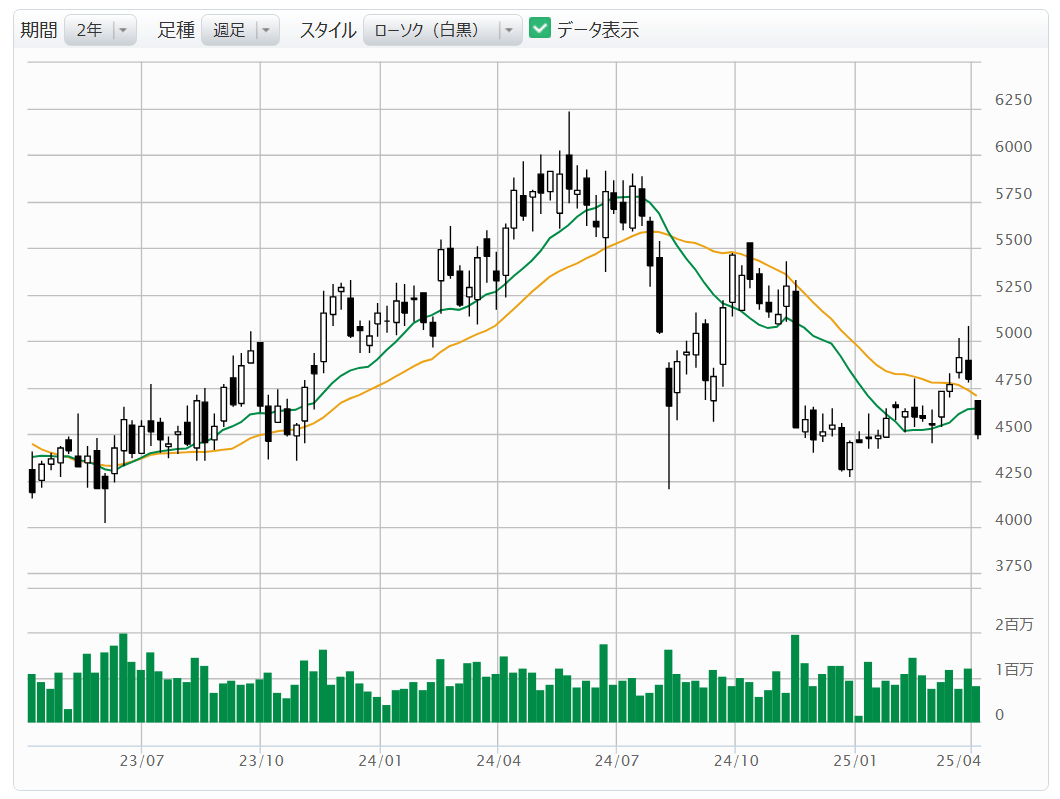

JX金属(5016)

半導体材料、情報通信材料の製造販売が主力。資源開発、金属の製錬、リサイクル事業も展開している。南米チリのカセロネス銅鉱山では2013年から銅地金を、2014年からは銅精鉱を生産している。精鉱とは鉱石から不用成分を除去し、有効成分の含有率を高めた産物(銅)のこと。同プロジェクトで生産される銅精鉱は、銅量ベースで日本全体の輸入量の約1割に相当するという。

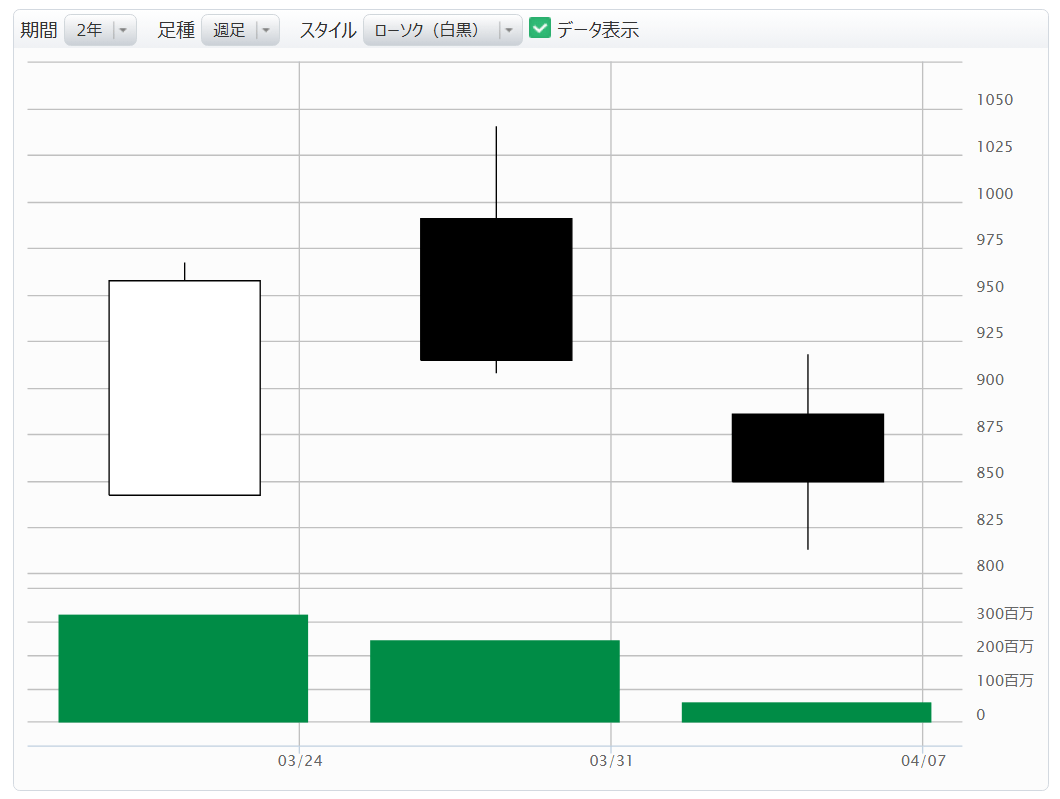

三菱マテリアル(5711)

非鉄で総合首位級。銅加工、鉱山出資、電子材料など多面展開。銅加工事業では同社が製造した型銅を、伸銅品に加工し供給している。また、東南アジアや中国、欧米など世界的な製造・販売ネットワークを有している。

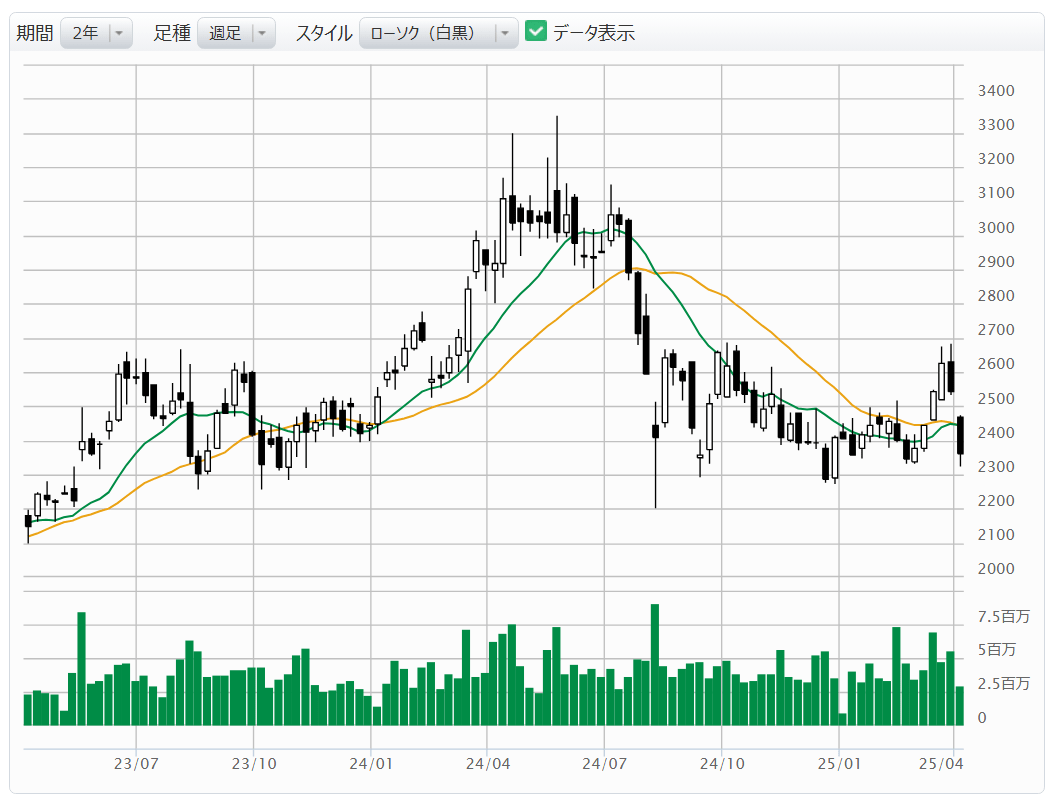

住友金属鉱山(5713)

非鉄では資源、製錬、材料の3事業を展開し、資源確保から高機能材料の提供まで行う。金やニッケルに強いが、銅では精鉱や電気銅も手掛ける。銅鉱山の権益も多数。2024年12月にはイギリスとオーストラリアで二元上場している資源会社、リオ・ティントからオーストラリアの銅と金の事業権益30%を取得するための独占交渉を始めたと発表。2025年中頃までに最終的な契約を締結する予定としている。

DOWAホールディングス(5714)

銅や亜鉛などの製錬を軸に、リサイクル、電子材料、金属加工などを展開。金属リサイクルでは家電製品、自動車・電子部品スクラップから金、銀、銅などの有価金属を回収し、製品として再度市場に供給するいわゆる「都市鉱山」である。この「都市鉱山」は様々な種類、形態で排出されるが、同社のエコシステムはリサイクル原料の種類形態に応じて、適切な処理を提案するという。

アサカ理研(5724)

独自技術を使い、電子部品などから有価金属を回収・再生し、精密洗浄などを行う貴金属事業が売上高の大半を占める。独自の溶媒抽出法により、低品位スクラップからでも有価金属を回収できる点が強み。スクラップを再生することで、環境負荷の低減にも貢献している。