米国では巨大テック企業を中心に生成AIの開発が加速

今回は生成AIについて解説します。いまや生成AIに関連するニュースに触れない日はありません。2022年11月に米国のオープンAI社が「ChatGPT」をリリースして以来、人類の科学技術の進歩は、ステージが一段階上がったような気がします。

米国市場のテクノロジーの巨大「マグニフィセント7」も生成AIのパワーを取り込むことで今期以降の大幅な収益回復を手にするようになりました。ニューヨーク株式市場の好調さを牽引している一因でもあります。

ネット検索大手のグーグル(アルファベット[GOOGL])は、生成AI「Gemini(ジェミニ)」を自社で開発しました。他の同様のサービスよりも情報量を30倍に増やしたスーパーマシンです。その「Gemini」に検索サービスなど、自社のあらゆるサービスと生成AIを組み合わせていく戦略です。

たとえば「Gメール」の利用者は、「Gemini」が文例を作成して、それをメールで相手に送れるようになります。心のこもった御礼状やイベントへの魅力ある勧誘などが簡単に書くことができるでしょう。

マイクロソフト[MSFT]は生成AIを組み込んだエッジPCを開発しました。市販はまだ先になりますが、エッジPCであればネットに繋がっていなくても生成AIを利用できます。

マイクロソフトによれば、このエッジPCはリアルタイムで40ヶ国以上の言語を翻訳でき、手書きの絵からイラストを自動的に作成することも可能です。絵が不得意でもカードやWebデザインができます。マイクロソフトの永遠のライバル、アップル[AAPL]も生成AIを搭載した「iPad」や「iPhone」の発売を予定しているようです。

日本でも生成AIの活用により業務効率化が進歩

日本では3月決算企業が決算発表を終え、新しい年度の事業計画を次々と明らかにしています。経営者にとってむずかしい事業環境ではありますが、生成AIを活用して合理化を図り、収益を伸ばす計画を持つ企業が数多く見られます。

その1つが山陰合同銀行(8381)です。前期に続いて今期も最高益を更新する見通しです。銀行の中核業務は、今も昔も法人顧客向けの融資であり、その事業の本質は資金の必要な相手に資金を貸し付けて利息を得ることにあります。

採算が取れるかという部分とともに、倒産しないか、貸し倒れにならないかの目利きの部分が求められます。しかし、融資ビジネスについて回る実務作業に忙殺され、本質的な貸出ノウハウはマニュアルではなかなか伝承することができません。

そこで山陰合同銀行は、事務的な部分を生成AIにまかせて、行員は融資ビジネスのノウハウの部分に力を割くように向かっています。生成AIを活用することにより、必要な人員は少数で済み、余裕のできた人材はより戦略部門に振りむけることができるようになります。

銀行業務だけでなく、事務作業の多いビジネスほど生成AIの活用余地が広がります。これまで時代遅れと見られていた銀行業務も、生成AIの活用によって新しく生き生きとした成長ビジネスに変化させることができるのです。

懸念点は膨大な電力消費量、日本にデータセンター設置を掲げる米国企業も

メリットばかりのように見える生成AIにも弱点があります。正しい推論を導くために膨大な量のデータを収集、蓄積しなくてはなりません。そのために大規模なデータセンターが大量に必要となります。

データセンターには大規模言語モデルに必要な学習、推論のためのデータが蓄積されます。生成AIがフルに活躍するには、その規模に見合ったデータセンターが物理的に確保されなくてはなりません。

2024年4月、マイクロソフトが今後2年間で29億ドル(4400億円)を投じて、日本においてデータセンターを拡充すると発表しました。米国以外で同社が「ChatGPT」を提供するのは欧州に次いで日本が2番目です。

アマゾン・ドットコム[AMZN]やオラクル[ORCL]など、世界的なIT企業もこぞって日本でデータセンターの建設を表明しています。経済安全保障の観点から、日本政府のクラウドサービスの認定リストに入るには、自国のデータ管理は自国内で、という原則に立った措置を講じる必要があります。

世界の生成AI市場は年率+20%の猛スピードで成長しており、2030年には約30兆円市場に達すると予想されます(独スタティスタ社)。生成AI用のデータセンターは大量に電力を消費するため、そうなると電力量が不足する恐れが生じてきました。

「ChatGPT」1回の利用にはグーグルの検索10回分の電力が消費されると言われます。電力中央研究所の試算では、日本の電力消費量(2021年で9240億キロワット時)が2050年には最大で37%増えると予測しています。理由は主に生成AI市場の拡大です。

別の試算でも2019年から2050年にかけて最大+30%増加するとの見通しです。IEA(国際エネルギー機関)は、2022年から2026年にかけて世界の電力消費量は約2倍になると予想しています。これも生成AIの普及によるデータセンターの増加が主因です。

電気代の安い国でデータセンターを建設することも可能ですが、自国のデータは自国内で管理するという行動が定着するようになりました。海外のデータセンターに頼ることも簡単ではなくなりました。

世界中で爆発的に増える可能性を秘めた生成AIと、それを支えるデータセンターの増設ラッシュ。クリーンな電力への急激な需要の増加など、電力インフラの整備こそが喫緊の課題であるように思えます。

そこで、今回はデータセンター増設、電力インフラ投資に関連する銘柄を紹介します。

データセンター増設、電力インフラ投資で成長の兆しを見せる関連銘柄4選

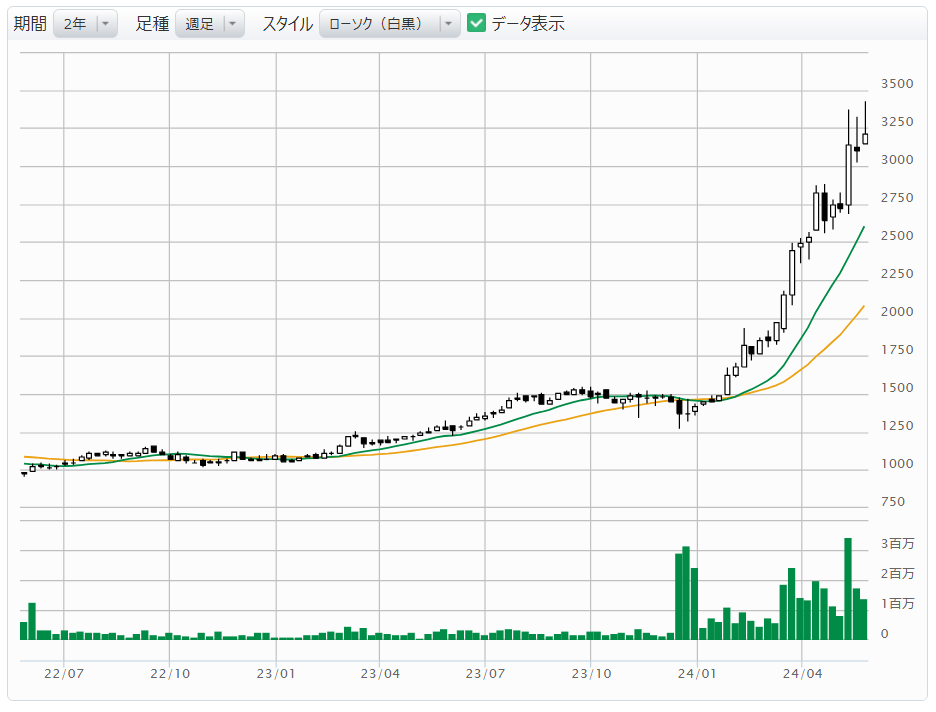

富士電機(6504)

2023年に創立100年を迎えた重電メーカーの雄。日立製作所(6501)、三菱電機(6503)の陰に隠れてしまいがちだが、エネルギーと環境技術をコアとして現在は「エネルギー、インダストリー、半導体、食品流通(自販機)」の4つに事業領域を絞り込んでいる。中でも電力に関しては、発電プラント、蓄電・変電システム、太陽光、風力発電など、エネルギーマネジメント全域にわたり強力な製品群を有する。EVに欠かせないパワー半導体でも高いシェアを持つ。

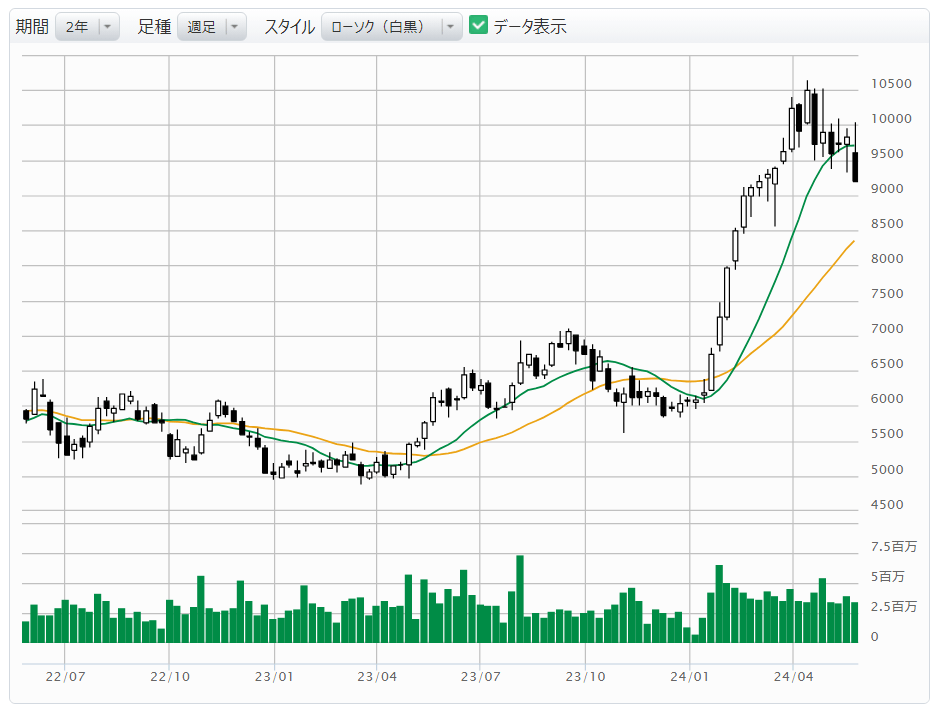

明電舎(6508)

こちらも120年の歴史を持つ重電メーカー。大規模ガスタービン発電機から、太陽光・風力発電、水力発電、変電・配電システム、蓄電システムまで幅広い製品ラインナップを有している。前期は原材料高、人手不足を克服して最高益を大幅に更新。官公需から民間投資まで幅広い領域で環境製品への引き合いが活発だった。今期も売上げ、営業利益ともに大幅な伸びが見込まれる。

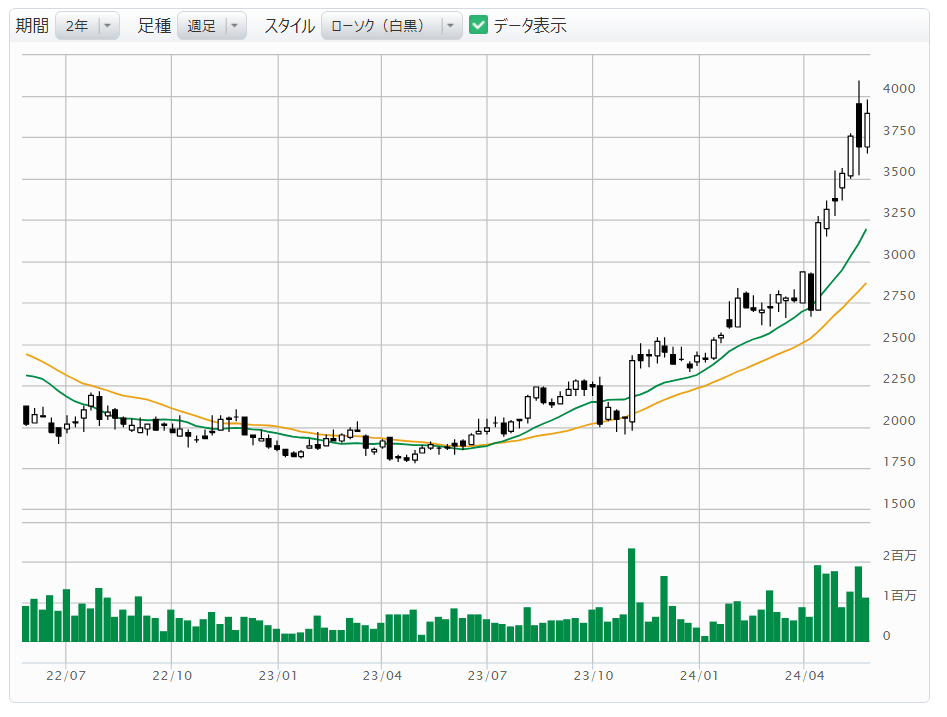

住友電気工業(5802)

電線トップメーカー、素材開発に強みを持つ。2025年度までの中期経営計画では「エネルギー」「情報通信」「モビリティ」を3大重点に掲げる。現在の稼ぎ頭は自動車用ワイヤーハーネスだが、それに続くのがエネルギーインフラ事業で系統(=電力網)送電線、系統用蓄電池、再エネネットワーク、環境配慮送配電、を特に重点としている。同社が得意とする「レドックスフロー電池」は、電極や電解液が劣化しにくく長寿命。常温運転が可能で安全性も高いため、系統用蓄電池に適している。

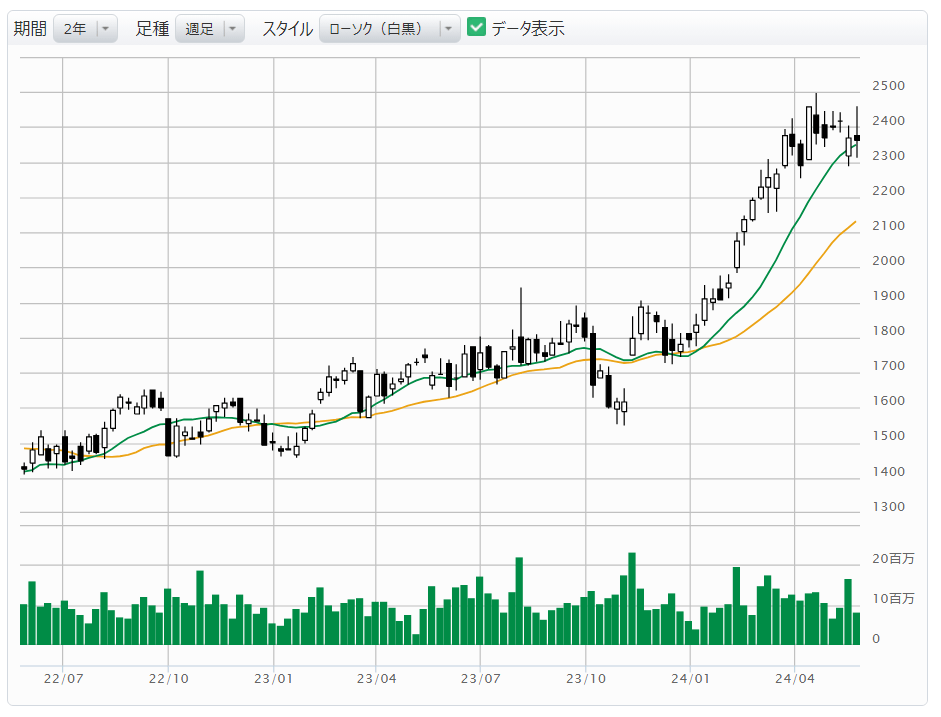

ダイダン(1980)

2023年に創業120周年を迎えた総合設備会社。「光と空気と水」を届けることを社命として掲げ、光は電気、空気は空調、水は給排水設備を指している。とりわけ空調設備に強く、オフィスビル向けの一般空調から半導体工場など精密空調まで多岐にわたって供給。エネルギー低減技術が求められるデータセンターでも、同社の空調技術が多数採用されている。最高益を大幅に更新中。今期の売上高で初の2000億円乗せを目指す。