「神田介入」と「中尾介入」はほぼ同じ

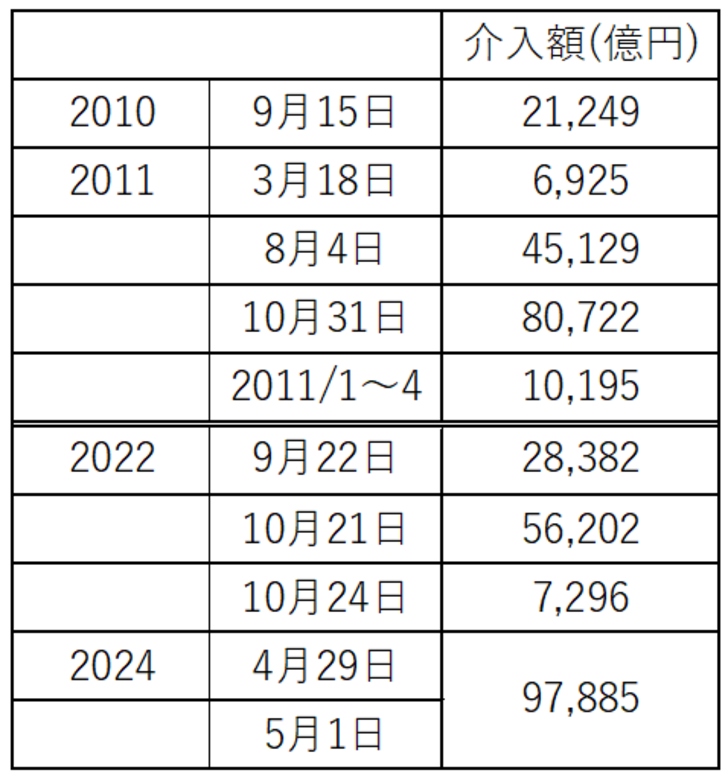

神田財務官は、2022年以降の円安阻止介入局面で陣頭指揮を取っている。それ以前の介入では、2010~2011年の円高阻止局面で、陣頭指揮を取ったのは当時の中尾財務官だった。この2010~2011年の介入局面で、1日当たりの介入額が1兆円以上となったのは3回あったが、その平均は4兆9千億円だった。

一方、神田財務官が指揮を取った2022年以降の介入局面で、1日当たりの介入額が1兆円以上となったのは、これまでのところ4回と見られているが、その平均は4兆5千億円だった(図表1参照)。

神田財務官は円安阻止、中尾財務官は円高阻止と為替相場の方向性は正反対で、しかも両者の間には10年以上の長い隔たりがあったにもかかわらず、「勝負所」と見て1兆円以上の大規模介入を行う場合の介入額などはほぼ同じだった。つまり、神田財務官の今回の円安阻止介入のスタイルは、基本的には日本の通貨当局の間で伝統的に引き継がれてきたものということではないだろうか。

介入スタイルが一変した「ミスター円」登場

日本の通貨当局の為替介入の歴史の中で、スタイルが一変したのは、やはり「ミスター円」と呼ばれた榊原英資氏が登場した局面だろう。1995年、1米ドル=100円を超えた円高、「超円高」の阻止・是正が注目された局面で、榊原氏は6月に通貨政策の責任者の1人である大蔵省国際金融局長(現・財務省国際局長)に抜擢され、介入においても陣頭指揮を取ることとなった。

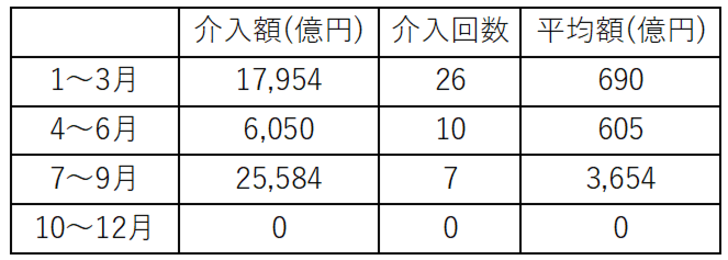

図表2は、1995年の介入額を四半期別で見たものだが、榊原氏が介入を主導するようになった7月以降の介入額は急増していた。特に1日当たりの平均介入額で見ると、6月までは600億円程度だったのが、7月以降は3600億円と、6倍に急拡大していた。以上のように見ると、少額の介入を辛抱強く続けるというそれまでのスタイルから、回数を絞り込み、「勝負所」で大規模な介入に動く日本の通貨当局の介入スタイルは、「ミスター円」の榊原氏登場以前と以後で大きく変わったと言えるだろう。

榊原氏は、「異色官僚」と呼ばれたが、確かにこの介入スタイルの変化を見ただけでも、個性の強さが感じられる。榊原氏は、その後財務官に昇格し、1999年7月まで日本の通貨政策の実質的な責任者を続けた。強烈な個性の榊原氏が財務官を勇退する時は、さすがにその影響が注目されたのも当然だっただろう。

為替相場は、「ミスター円」財務官の勇退後、1米ドル=120円程度から100円割れに向かって急ピッチの米ドル安・円高が広がった。いかにも、「大物財務官」の後任の手腕を試すように、円高阻止の米ドル買い介入も吹き飛ばす感じで米ドル急落が広がった。ただ、結果的には100円割れは回避され、2000年以降は米ドル高・円安へ戻すところとなった。

「ミスター円」財務官の後任は、その後に日銀総裁になる黒田財務官だった。黒田財務官は、当時としては異例で、かつ榊原財務官の2年を上回る3年以上の財務官任期を務めるところとなった。

以上のようなエピソードは、「ミスター円」ほどの強烈な個性の持ち主、大物財務官の退場によっても、結果的には日本の通貨政策が弱体化したわけではなかったということになるだろう。基本的には、手法などの変化の良い部分は組織として引き継ぎながら、より体制を強化していくということではないか。