通貨安誘導とされないユーロとの違いは?

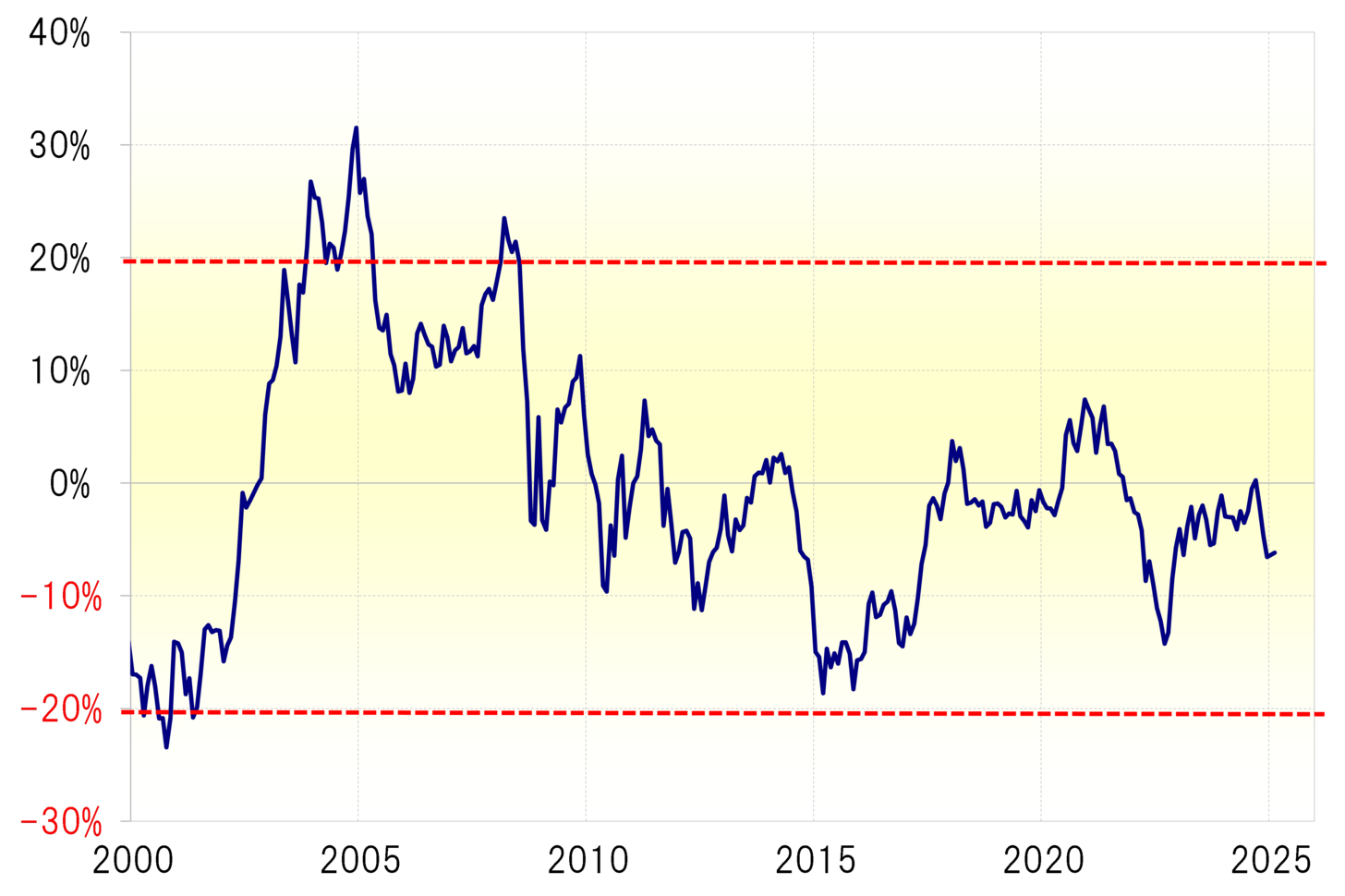

10%未満にとどまるユーロ/米ドルの5年MAかい離率

1つの考え方として、トランプ大統領が「通貨安誘導」としなかったユーロ/米ドルとの違いを参考にしてみよう。ユーロ/米ドルの過去5年の平均値、5年MA(移動平均線)は2月末現在で1.1米ドルなので、2月末終値1.03米ドルはそれを6%程度下回っていた計算になる。過去5年の平均値より6%程度のユーロ安・米ドル高なら、トランプ大統領の判断基準からすると「米貿易に不利益になる通貨安」とは映らないようだ。

ユーロ/米ドルは2022年に一時的に5年MAを10%以上下回ったことがあったものの、基本的にはここ数年5年MAを下回る割合は10%未満にとどまる状況が続いてきた(図表1参照)。

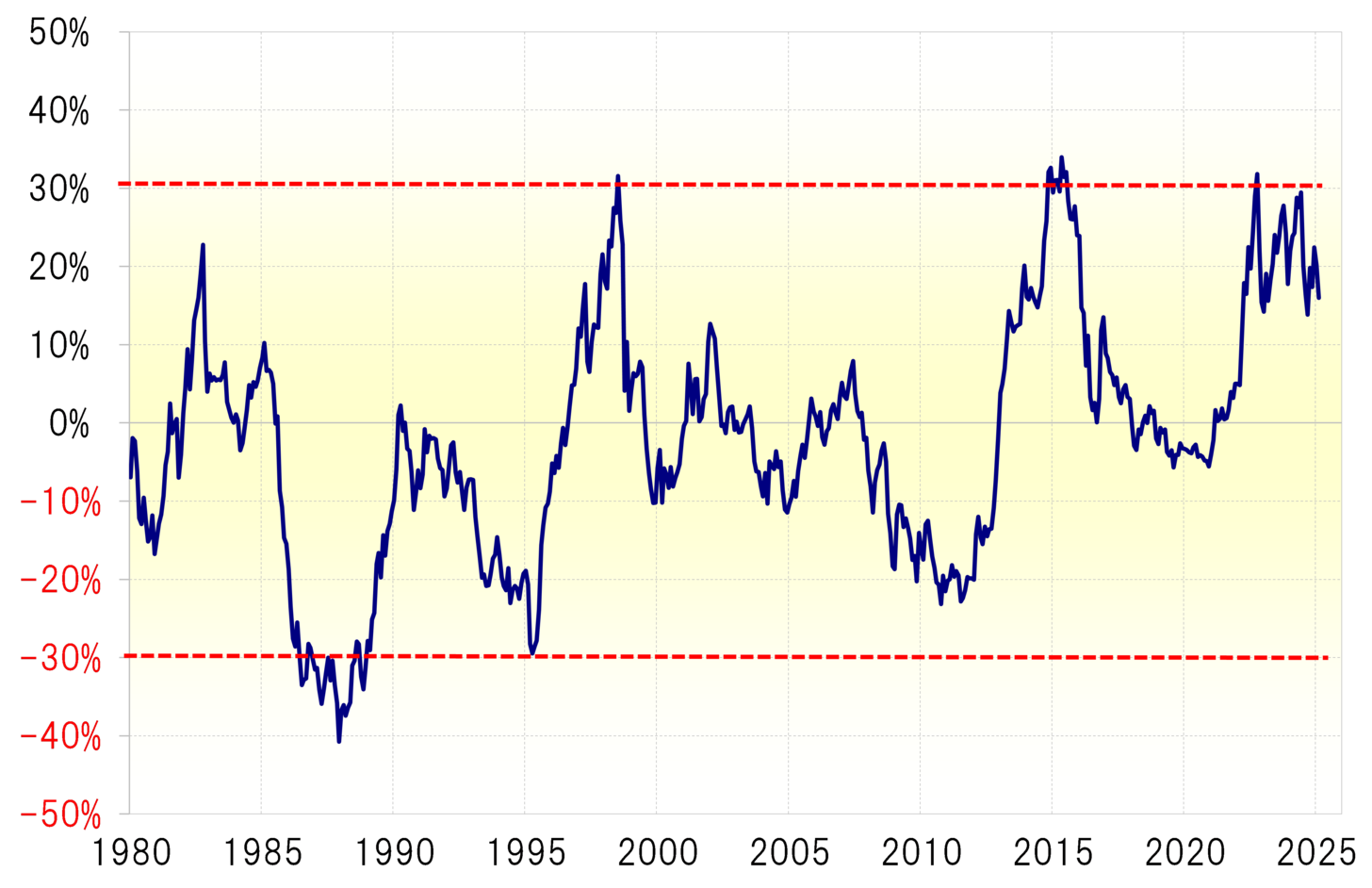

10%以上上回る米ドル/円の5年MAかい離率

これに対して米ドル/円は、ここ数年5年MAを最大で30%以上も上回り、2025年1月末の段階でも20%以上も上回っていた。ユーロ/米ドルと異なり、米ドル/円は過去5年の平均値より10%以上の米ドル高・円安がここ数年続いてきたわけだ(図表2参照)。

こうした米ドル高・円安は、トランプ大統領の判断基準からすると、「米貿易に不利益になる通貨安」と映っており、それを是正しなければ関税引き上げで米国の貿易を自衛するという感覚なのではないか。

140円以下の米ドル安・円高に戻るまで

トランプ政権1期目においては、政権が正式にスタートする前に起こった「トランプ・ラリー」と呼ばれた米ドル急騰局面で5年MAを10%以上上回ったものの、それはあくまで一時的にとどまり、その後4年の大統領在任中の米ドル/円は5年MAより10%未満の水準での推移が続いた。つまり、政権1期目には関税引き上げが必要なほどの円安はなかったが、今回は違うというイメージなのかもしれない。

以上から過去5年の平均値より10%以上の米ドル高を、「米貿易に不利益な通貨安」の目安とするなら、米ドル/円の5年MAは足下で130円程度なので、140円以下の米ドル安・円高に戻るまでは、トランプ大統領の判断基準では「円安誘導」のレッテルが張られる懸念があるのかもしれない。